大学助教授が企業との共同研究成果に対して職務発明対価を請求した事案: 「P1 v. サントリーホールディングス」 大阪地裁平成29年(ワ)6494

【背景】

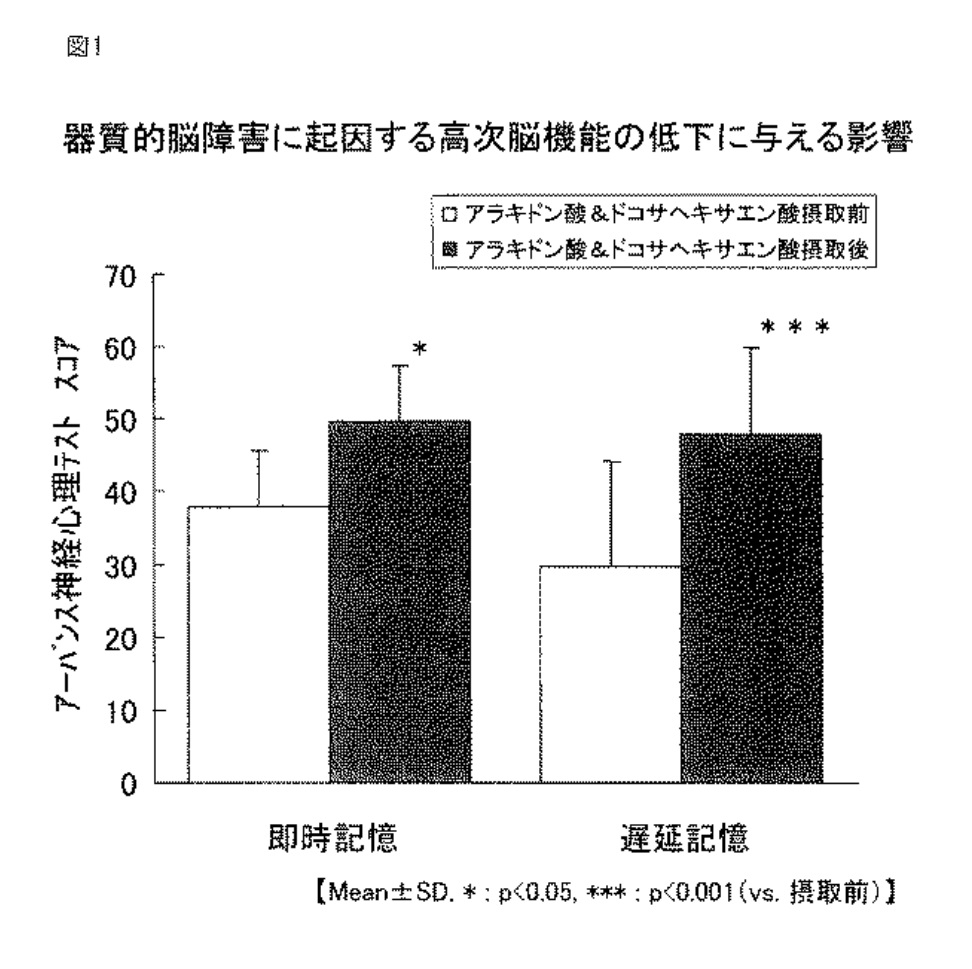

「器質的脳障害に起因する高次脳機能の低下に対する改善作用を有する組成物」に関する特許(第6095615号)に係る発明の発明者の一人で金沢大学助教授であった原告(P1)が、その特許を受ける権利の持分をサントリーに譲渡したと主張して、被告(サントリーホールディングス)に対し、発明対価の支払等を請求した事案。

「器質的脳障害に起因する高次脳機能の低下に対する改善作用を有する組成物」に関する特許(第6095615号)に係る発明の発明者の一人で金沢大学助教授であった原告(P1)が、その特許を受ける権利の持分をサントリーに譲渡したと主張して、被告(サントリーホールディングス)に対し、発明対価の支払等を請求した事案。

サントリー及び金沢大学は、共同して本件発明をした原告(P1)及びサントリーの従業員(P3)から本件発明に係る特許を受ける権利の譲渡を受けて本件原出願及び本件出願をした。

争点は以下の通り。

- 本件発明が、サントリーを「使用者等」、原告(P1)を「従業者等」とする「職務発明」か(争点1)

- 原告(P1)は、本件発明に係る特許を受ける権利の持ち分をサントリーに譲渡したか(争点2)

- 相当の対価の額(争点3)

- 原告(P1)は、本件発明に係る特許を受ける権利の持ち分をサントリーに譲渡し、それに伴う合理的意思解釈ないし信義誠実の原則により、合理的な譲渡対価を被告(サントリーホールディングス)に請求し得るか(争点4)、その合理的な譲渡対価の額(争点5)

- 原告(P1)が金沢大学の「従業者等」であり、サントリーの「従業者等」でないとしても、特許法35条3項の類推適用により、特許を受ける権利の譲渡の対価を被告(サントリーホールディングス)に請求し得るか(争点6)、その相当の対価の額(争点7)

【要旨】

裁判所は、本件発明に係る原告(P1)の特許を受ける権利の持分が、サントリーに譲渡されたとは認められないと判断し(争点2)、従って、それがサントリーに譲渡されたことを前提とする原告の主張(争点4及び争点6)にも理由がなく、その余の点について判断するまでもなく、原告(P1)の請求には理由がない、と判断した。

請求棄却(発明対価支払い求める部分を却下)。

以下、争点2についての裁判所の判断を抜粋。

「・・・本件発明は,本件共同研究契約の成果としてされた発明であると認めるのが相当である。・・・本件共同研究契約における共同研究による発明の取扱いに関する定め,特に,各発明者に対する補償は,金沢大学とサントリーがそれぞれに属する発明者に対してのみ,自己所定の規定に基づき行うものとすると定められていることからすると,本件共同研究契約においては,金沢大学とサントリーは,それぞれに属する発明者からのみ特許を受ける権利の譲渡を受けて出願することが想定されていたと認められる。

このことからすると,サントリーが,本件共同研究契約の成果である本件発明に係る特許を受ける権利について,自己の従業員であるP3の持分以外に原告の持分の譲渡も受ける意思を有していたとは考え難いことである。

また,このことは,本件発明を職務発明と認定した金沢大学についても同様であり,金沢大学が,原告の持分以外にP3の持分の譲渡を受ける意思を有していたとは考え難いことである。

そして,原告も,金沢大学側から,本件発明に係る原告の持分100%を金沢大学に譲渡したことを確認する旨の譲渡証書(乙11)の提示を受けて,これに署名押印して交付しているのであるから,原告も本件発明に係る原告の持分を全て金沢大学に譲渡する意思を有していたと認められる。

そして,原告のこのような行動は,前記のとおり原告も本件発明が本件共同研究契約の成果であるとの認識を発明届出書に記載したこととも整合している。

また,本件原出願を行うに当たり,サントリーと金沢大学がそれぞれの持分を50%ずつと定めたことや,その後の補償金の支払を,サントリーはP3に対してのみ,金沢大学は原告に対してのみしていることも,サントリーはP3から,金沢大学は原告から,それぞれ各持分の全ての譲渡を受けたと見ることが整合的である。

以上からすると,本件発明に係る原告の特許を受ける権利の持分がサントリーに譲渡されたとは認められない。」

【コメント】

原告(P1)は、サントリーとの研究は「金沢大学での職務とは無関係のものだった」と主張して、サントリーとの直接的な関係性(職務発明性)を主張したが、本件発明は金沢大学とサントリーとの本件共同研究契約の成果としてされた発明であると裁判所は認定した。

大学と企業との共同研究から生まれた成果について、大学側で研究を推進した先生が共同研究相手である企業に対して大きな見返りを要求することはよくある話である。

一般的に、大学側の先生が極めて大きな貢献をしたことは間違いないことが多いが、その成果が大学と企業との間で締結した共同研究契約から生まれた成果(先生は大学の職務命令でその共同研究業務をしていた)であって且つ大学と企業の共有となっている(先生の権利全てが大学へ譲渡されている)限り、大学の先生が見返りについて交渉すべき相手は企業ではなく所属大学となるだろう。

本事案について、原告(P1)は金沢大学に対して何らかの交渉をしたのかどうかは定かでない。

ほとんどの会社では、職務発明に関する社内規則として、従業者(発明者)から特許を受ける権利の予約承継を義務付けている(現在は使用者原始帰属もありえる)のが一般的であろう。

共同研究における職務発明の取り扱いに関しては、従業者に特許を受ける権利の予約承継を義務付ける(または使用者原始帰属とする)社内規則がしっかりしていれば、共同研究契約で特段の定めをしない限り、従業者の持ち分(またはその一部)が最初から自動的に共同研究相手会社に移ることはないだろう。

共同研究で生まれた成果について、共同研究相手会社に属する従業者(発明者)に対して権利譲渡で揉め事になり何かしらの相当の対価(利益)を補償(報償)することになるかもしれないというリスクは、会社として互いに避けたい。

従って、もし、共同研究相手会社が十分な社内職務発明規則を有していない場合には、共同研究契約において、相手会社に対して、従業者(発明者)から特許を受ける権利を会社(使用者)に譲渡させる義務・責任を担保させることが望ましい場合もあるだろうし、職務発明の相当対価(利益)の補償(報償)等の支払いはそれぞれの従業者に対してのみとすることの確認をする場合もあるだろう。

コメント