アンケートへご協力いただきまして、誠にありがとうございました。

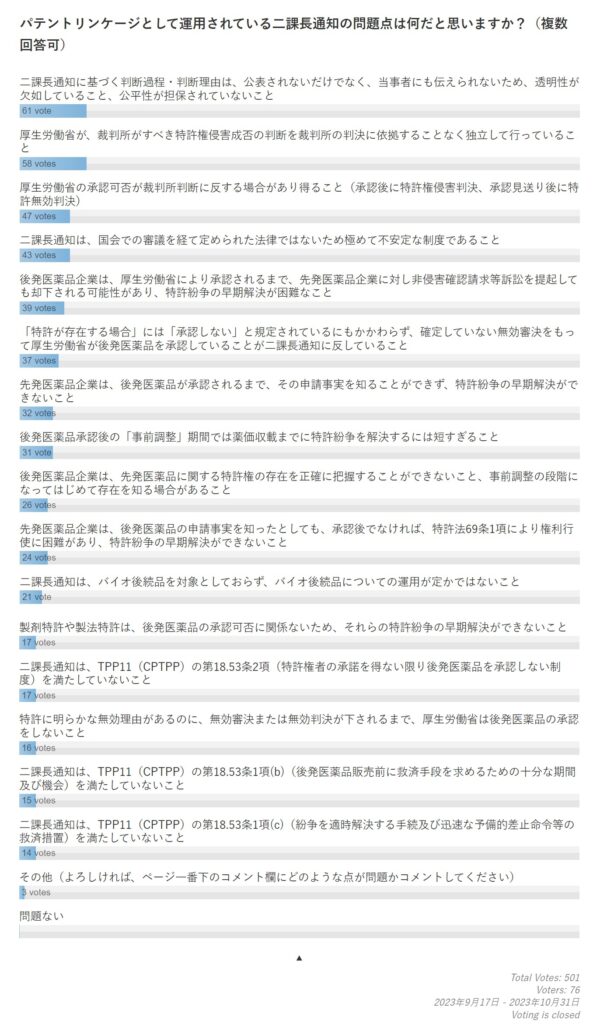

日本のパテントリンケージ制度に関心のある76名の方々から、計501件もの回答をいただき、多くの方々がどのような問題意識を持っているのかが明らかになりました。

アンケートの結果:

最も得票数が多かった問題点は、「二課長通知に基づく判断過程・判断理由は、公表されないだけでなく、当事者にも伝えられないため、透明性が欠如していること、公平性が担保されていないこと」でした。

次に得票数が多かった問題点は、「厚生労働省が、裁判所がすべき特許権侵害成否の判断を裁判所の判決に依拠することなく独立して行っていること」でした。

「問題ない」と回答した方はいませんでした。

得票数に差はありましたが、全ての問題点に少なからず多くの方々が関心を寄せていることが判明しました。

また、コメント欄に貴重なご意見もお寄せいただきました。ありがとうございました。

ぜひこのアンケート結果を参考に、厚生労働省、法学者、政策立案者の方々には、日本のパテントリンケージ制度をより良いものにするための議論と検討を進めていただきたいと思います。

(2023年10月31日追記)

アンケートにご協力いただけたらとてもうれしいです。

いつも当ブログをお読みいただき、本当にありがとうございます。

最近、日本のパテントリンケージ制度に関連した出来事をきっかけとして、この問題についての議論が盛り上がっていることから、パテントリンケージ制度に興味を持つ多くの皆様から、貴重なご意見をいただきたく、ぜひアンケートにご協力いただけますと大変うれしく存じます(また、周知・拡散いただけましたら、さらにありがたいです)。

以下の18項目のうち、どの項目が最も問題だと思われるか、選択してください(複数選択可です)。

項目表示が折り畳まれている場合は▼をクリックして表示を開いてご覧ください。

-

二課長通知に基づく判断過程・判断理由は、公表されないだけでなく、当事者にも伝えられないため、透明性が欠如していること、公平性が担保されていないこと 12%, 61 vote61 vote 12%61 vote - 12% of all votes

-

厚生労働省が、裁判所がすべき特許権侵害成否の判断を裁判所の判決に依拠することなく独立して行っていること 12%, 58 votes58 votes 12%58 votes - 12% of all votes

-

厚生労働省の承認可否が裁判所判断に反する場合があり得ること(承認後に特許権侵害判決、承認見送り後に特許無効判決) 9%, 47 votes47 votes 9%47 votes - 9% of all votes

-

二課長通知は、国会での審議を経て定められた法律ではないため極めて不安定な制度であること 9%, 43 votes43 votes 9%43 votes - 9% of all votes

-

後発医薬品企業は、厚生労働省により承認されるまで、先発医薬品企業に対し非侵害確認請求等訴訟を提起しても却下される可能性があり、特許紛争の早期解決が困難なこと 8%, 39 votes39 votes 8%39 votes - 8% of all votes

-

「特許が存在する場合」には「承認しない」と規定されているにもかかわらず、確定していない無効審決をもって厚生労働省が後発医薬品を承認していることが二課長通知に反していること 7%, 37 votes37 votes 7%37 votes - 7% of all votes

-

先発医薬品企業は、後発医薬品が承認されるまで、その申請事実を知ることができず、特許紛争の早期解決ができないこと 6%, 32 votes32 votes 6%32 votes - 6% of all votes

-

後発医薬品承認後の「事前調整」期間では薬価収載までに特許紛争を解決するには短すぎること 6%, 31 vote31 vote 6%31 vote - 6% of all votes

-

後発医薬品企業は、先発医薬品に関する特許権の存在を正確に把握することができないこと、事前調整の段階になってはじめて存在を知る場合があること 5%, 26 votes26 votes 5%26 votes - 5% of all votes

-

先発医薬品企業は、後発医薬品の申請事実を知ったとしても、承認後でなければ、特許法69条1項により権利行使に困難があり、特許紛争の早期解決ができないこと 5%, 24 votes24 votes 5%24 votes - 5% of all votes

-

二課長通知は、バイオ後続品を対象としておらず、バイオ後続品についての運用が定かではないこと 4%, 21 vote21 vote 4%21 vote - 4% of all votes

-

製剤特許や製法特許は、後発医薬品の承認可否に関係ないため、それらの特許紛争の早期解決ができないこと 3%, 17 votes17 votes 3%17 votes - 3% of all votes

-

二課長通知は、TPP11(CPTPP)の第18.53条2項(特許権者の承諾を得ない限り後発医薬品を承認しない制度)を満たしていないこと 3%, 17 votes17 votes 3%17 votes - 3% of all votes

-

特許に明らかな無効理由があるのに、無効審決または無効判決が下されるまで、厚生労働省は後発医薬品の承認をしないこと 3%, 16 votes16 votes 3%16 votes - 3% of all votes

-

二課長通知は、TPP11(CPTPP)の第18.53条1項(b)(後発医薬品販売前に救済手段を求めるための十分な期間及び機会)を満たしていないこと 3%, 15 votes15 votes 3%15 votes - 3% of all votes

-

二課長通知は、TPP11(CPTPP)の第18.53条1項(c)(紛争を適時解決する手続及び迅速な予備的差止命令等の救済措置)を満たしていないこと 3%, 14 votes14 votes 3%14 votes - 3% of all votes

-

その他(よろしければ、ページ一番下のコメント欄にどのような点が問題かコメントしてください) 1%, 3 votes3 votes 1%3 votes - 1% of all votes

-

問題ない 0%, 0 votes0 votes0 votes - 0% of all votes

アンケートへのご回答ありがとうございました。

周知・拡散いただけましたら、さらにありがたいです。

もし、どのように現行制度を改善すれば問題が解決できるかについてのご意見もありましたら、ぜひ一番下のコメント欄にも記入していただければ幸いです。

背景

厚生労働省からの通知1)2)(以下、「二課長通知」という)において、後発医薬品の薬機法上の承認審査にあたっては、

- 先発医薬品の有効成分に特許が存在する場合には後発医薬品を承認しないこと

- 先発医薬品の特許が存在する効能・効果、用法・用量(効能・効果等)については承認しない方針であること

- 特許の存否は承認予定日で判断するものであること

- 後発医薬品承認後、特許に関する懸念がある品目の薬価収載を後発医薬品企業が希望する場合は、先発医薬品企業と事前調整を行い、安定供給が可能と思われる品目のみ薬価収載手続きをとること

を従前より定めています。

日本では、この「二課長通知」に基づく指導をもって、パテントリンケージ(patent linkage)を国内制度に設置することを義務付けている「環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership(CPTPP、TPP11ともいう))」の第18.53条に従っていると解釈されています。3)

パテントリンケージとは、後発医薬品承認時に先発医薬品の有効特許を考慮する仕組みであり、その制度内容は国によって異なりますが、その意義は総じて、先発医薬品を保護する特許権の重要性を尊重しつつ先発医薬品メーカーと後発医薬品メーカーとの特許紛争を事前に整理することによって後発医薬品の市場への安定供給を実現することを目的としています。

しかし、米国通商代表部(USTR) が発表した2023年スペシャル301条報告書を見ると、革新的な医薬品の価格設定や毎年薬価改定の透明性・予測可能性の欠如といった日本の問題に懸念を表明したステークホルダーの意見書には、日本のパテントリンケージについての問題(”undermined the predictability of patent protections“; “significant uncertainty for innovators and generic manufacturers“)も指摘されています。4)

海外製薬企業団体からも、日本のパテントリンケージの運用に対して抗議の声が上がっているといえます。

日本国内においても、日本製薬工業協会からの改善の要望5)だけでなく、最近では、ハラヴェン®(エリブリン)事件6)7)において顕在化したパテントリンケージの問題点について、後発医薬品企業からも不満の声8)が上がっているようです。

参考

-

- 「医療用後発医薬品の薬事法上の承認審査及び薬価収載に係る医薬品特許の取扱いについて(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生労働省医政局経済課長・厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知)(平成21年6月5日付医政経発第0605001号/薬食審査発第0605014号)」及び「承認審査に係る医薬品特許情報の取扱いについて(平成6年10月4日付け薬審第762号審査課長通知)」

- 2009.06.11記事: 2009.06.05 「医療用後発医薬品の薬事法上の承認審査及び薬価収載に係る医薬品特許の取扱いについて」

- 2021.03.08記事: 日本のパテントリンケージの現状の課題とその解決に向けた提案

- 2023.05.01記事: 米国通商代表部(USTR) 2023年スペシャル301条報告書(2023 Special 301 Report) - 日本の薬価制度やパテントリンケージ、特許延長制度等の問題にステークホルダーから懸念の声 -

- 2022.04.02記事: 製薬協 2022年度の事業方針・事業計画・実施計画を公開 「知的財産」に関して取り組む重点課題

- 2023.05.17記事: 2023.05.10 「ニプロ v. エーザイ」 知財高裁令和4年(ネ)10093 特許権侵害差止請求権等の不存在確認請求控訴事件(エリブリンメシル酸塩事件) - 法治主義に反する状況? 問われる日本版パテントリンケージ制度 -

- 2022.10.22記事: 2022.08.30 「ニプロ v. エーザイ」 東京地裁令和3年(ワ)13905 特許権侵害差止請求権及び損害賠償請求権の不存在確認請求事件・・・抗悪性腫瘍剤ハラヴェン®(エリブリン)の後発医薬品申請時点における訴えの利益

- 2023.6.22 ダイヤモンド・オンライン記事: エーザイとの訴訟で厚労省への「怨嗟」をニプロが吐露、行政訴訟なら業界挙げて応援?(医薬経済ONLINE)

コメント

二課長通知は法令でもなく政令でもなく課長の通知というレベルで運用されていることになってます。厚労省は特許の侵害を判断する立場になく、特許の侵害が判断できない厚労省が承認することは国の機関として特許の侵害に加担する犯罪行為になる可能性があります。

このような運用は先進国としては恥ずかしいことだと思います。後発薬の承認は裁判所からお墨付きをもらってから承認されるべきだと思います。そして法整備も必要だと思います。特許期間中の後発薬の承認は違法行為だと思います。

コメントありがとうございました。

パテントリンケージを最も理想的な形で実現させようとすると、米国のANDA訴訟制度に類似した制度を導入するしかないと考えています。つまり、後発品の承認申請をもって疑似的な侵害行為とみなして、特許の有効性・侵害性に関して裁判所の判断を仰ぐという制度を導入する方法です。

先発企業としては、裁判所で特許の有効性と侵害性が判断されるメリットがあります。現在の運用では、特許の有効性は無効審判で判断されうるものの、侵害性に関しては厚労省が不透明な形で判断することになりますが、厚労省にそのような能力があるか疑問です。クレームの文言と添付文書の記載の文言が異なることも多く、また承認された適応症の一部の患者しか権利範囲に含まないケースも多いと考えられます。このようなケースの判断が不透明な形で行われると、ケースロー的なものがない状態となり、予見性が低くなります。予見性が低いことが、先発のLCM戦略に影響を与えていることが現状からも明らか(AGの承認を取って薬価収載を見送るなど)です。承認ステイの期間を設けて、その期間内に裁判所の判断がなされる制度にすれば、予見性は多少改善されると思いますし、判例が蓄積される効果も大きいと思います。

後発企業の立場からは、最初に特許チャレンジした後発企業には後発品独占期間を設けるなどインセンティブを与える制度は、メリットとなり得ると思います。現状では、先発特許を無効審判で無効にすれば、他GEはただ乗りで承認を得ることができるようになります。このインセンティブ制度を導入することによって、知財力のない後発企業(つまりは規模が小さい企業)は自然に淘汰されることになり、後発企業の再編という副次的な効果ももたらされると思います。また、GEには確認訴訟の訴えの利益がないという判例が出ましたので、後発企業としては非侵害を主張する機会がない(当局には説明できる)ことになります。当局の判断は、後発品の承認直前であることが多いので、現在の運用は後発企業にとっても予見性がないものになります。余裕のない生産体制であろう後発企業が、生産計画を立てることが難しい状況を作る制度は見直されるべきと思います。

規制当局の立場としても、侵害性を判断する能力及び正当性がないにも関わらず判断をしている現状は望ましくないものと考えていると思料します。特許有効性や侵害性を裁判所が判断するということには異論はないと思います。

政府や一般消費者からしても、有効性や権利範囲に疑義があるような先発特許によって、高薬価な先発品が不当に守られるようなことは望ましくないので、後発企業に特許チャレンジするインセンティブを与えて、そのような状況を排除する制度は必要かと思います。また、そのようにすることで、先発企業のイノベーションも促進されるように思います。

以上がベストな改革案と考えますが、小手先で出来る方法としては、特許庁の判定制度を特許リンケージの判断に使うことを明確に示すことが考えられます。特許リンケージとの関係で判定制度が使われているケースがありますが、現在は、判定がどのように厚労省に考慮されるのか不透明です。ただし、現在の判定制度における審理は到底満足できるものではないので、この方法を取るなら、判定制度も改善する必要があるように思います。

改革案について、コメントありがとうございました。仰るとおり、抜本的な見直し議論が必要とされていますよね。厚労省(政府)が、縦割り行政から脱し、リーダーシップを発揮して関係省庁と連携して課題を整理し議論を進めてくれることを期待しています。そのためには、先発企業側、後発企業側も、業界利益を守ることも重要ですが、日本の将来の医薬産業の発展と患者利益を最優先に考えながら、積極的に腹を割って問題点を少しでも改善できるよう互いに知恵を出し合っていくことが必要だと思います。