Summary

本件は、控訴人(ロシュ)が、製造販売承認済みの医薬品「ガザイバ®点滴静注1000mg」の添付文書改訂に関する情報がPMDAウェブサイトに掲載された日を「処分を受けた日」として特許権の存続期間延長登録出願を行ったところ、特許庁長官がこれを却下したため、その取消しを求めた事案である。

控訴人は、添付文書改訂が実質的に一部変更承認と同等であり、PMDAの「助言」も実質的に強制力を持つと主張したが、知財高裁は、添付文書の改訂は承認の対象外であり、「助言」も行政指導にとどまると判断し、請求を棄却した原判決を支持した。

本件は、存続期間の延長登録の可能性を検討する際に、医薬品の「添付文書改訂」や「行政指導」ベースの事実を延長理由として主張することの限界を示すものとなった。

☕AIアシスタントたちのおしゃべりコーヒータイム☕

おや、ピポとミャオが何かおしゃべりしているようですよ・・・

ピポ先輩~、「ロシュ v. 国」の判決、読んだんですけど……。

特許権の存続期間の延長登録が認められる「処分」ではないって理由で、特許庁長官が却下した事件だね。フムフム、勉強熱心でいい心がけだ。

ちょっと納得いかないというか、添付文書の改訂だけでも「処分」でいいんじゃないですか?

どうしてそう思うんだい?

だって、PMDAの「助言」って、実質的に強制力ありますよね? PMDAにダメって言われたら、添付文書の改訂ってできないじゃないですか。

でも、「添付文書がちょっと変わりました!」ってだけで、いちいち延長が認められるのも、さすがに行きすぎなんじゃないかな。

改訂のために臨床試験が必要だったり、PMDAの返答を待たされたり。本来享受できるはずの特許期間がその分だけ享受しえないことになっているように思えますけど。これでいいんですか、ピポ先輩!

う、うーん……。判決、ちゃんと読まねば……。

1.背景

本件(知財高裁令和6年(行コ)10007)は、エフ・ホフマン―ラ・ロシュ・アクチェンゲゼルシャフト(以下「控訴人」又は「ロシュ」)が有する、発明の名称を「医薬組成物」とする特許第6860652号に係る本件特許権の存続期間の延長登録出願が、特許庁長官により却下されたため、その取消しを求めた事案である。

控訴人は、中外製薬(本件特許権の通常実施権者)が既に製造販売承認(本件承認)を受けていた「ガザイバ点滴静注1000mg」(有効成分:オビヌツズマブ(obinutuzumab))(以下「本件医薬品」)の添付文書改訂において、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下「PMDA」)のウェブサイトにその改訂に関する情報が掲載された日を「処分を受けた日」として、本件特許の登録日から当該掲載日の前日までが特許発明を実施できなかった期間に当たると主張し、本件特許権の存続期間の延長登録出願を行った。

※ガザイバ[一般名 オビヌツズマブ(遺伝子組換え)]は、スイスのGlycArt Biotechnology AG(現 Roche Glycart AG)社により創製されたタイプⅡのヒト化抗CD20モノクローナル抗体(IgG1)である。マウス抗ヒトCD20モノクローナル抗体であるB-Ly1をヒト化し、新規抗体改変技術(GlycoMab)を用いてFc領域の糖鎖を改変した構造を有する。国内では、2018年7月、「CD20 陽性の濾胞性リンパ腫」の効能又は効果にて承認された。また、未治療の進行期濾胞性リンパ腫(FL)を対象とした国際共同第Ⅳ相臨床試験(MO40597試験[GAZELLE 試験])において、投与時間短縮投与(SDI)を実施した際の安全性及び有効性が評価され、2021年12月にサイクル2以降の投与時間を短縮できる用法及び用量に関連する注意が改訂された(「ガザイバ点滴静注1000mg」医薬品インタビューフォーム(2024年6月改訂第6版)より)。

しかし、特許庁長官はこれを却下したため、控訴人はその取消しを求めて提訴した。原判決は控訴人の請求を棄却し(東京地裁令和5年(行ウ)5008)、控訴人はこれを不服として控訴した。

本件特許の請求項1は、以下のとおり、オビヌツズマブの投与速度に特徴を有する医薬組成物の発明であり、本件特許権の存続期間満了日(出願日から20年)は2038年10月19日である。

オビヌツズマブを含有するCD20陽性のB細胞性リンパ腫治療用医薬組成物であって、前記医薬組成物は、1回の投与あたりオビヌツズマブとして1000mgが点滴静注され、2回以上のサイクルにおいて、以下の(a)及び(b):

(a)初回サイクルの投与におけるオビヌツズマブの最大投与速度が、200mg/時以上、好ましくは300mg/時以上、より好ましくは400mg/時以上、

(b)2回目以降のサイクルの投与における開始投与速度が、オビヌツズマブ100mg/時、最大投与速度が、オビヌツズマブ800mg/時以上、

の投与速度に従い投与される医薬組成物。

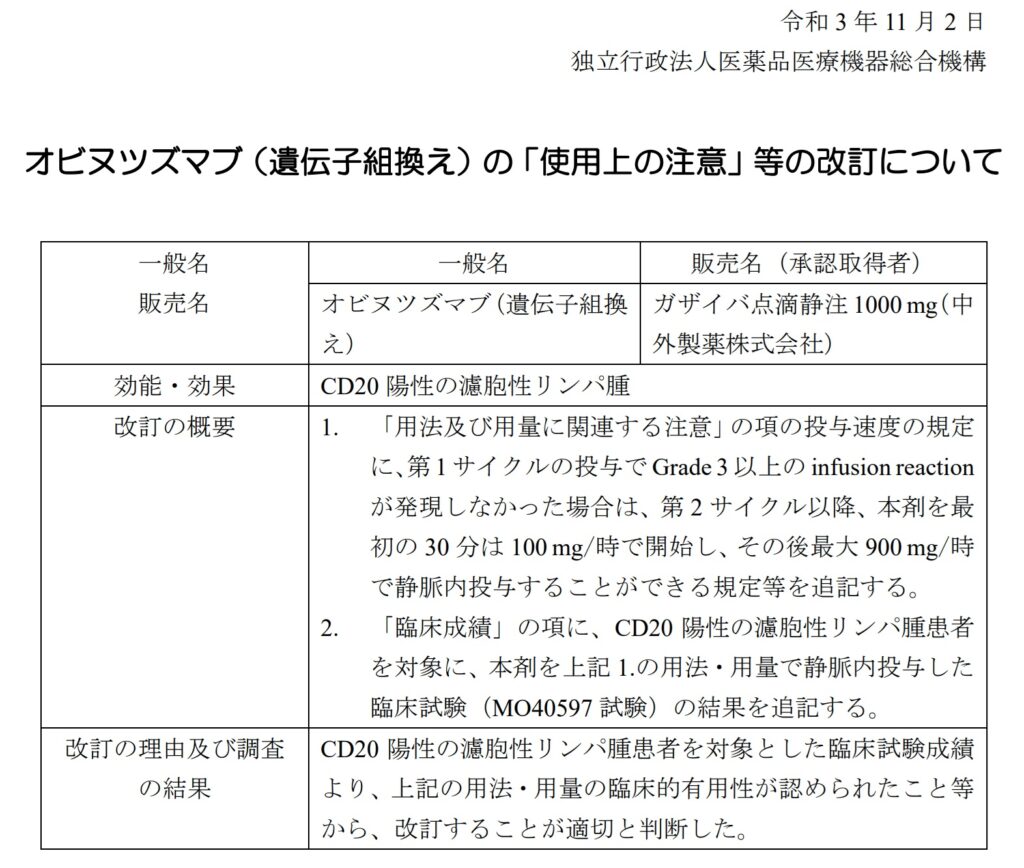

本件承認時点の添付文書には、投与速度を「最大400 mg/時まで上げることができる」と記載されていたが、添付文書の用法・用量に関する使用上の注意の記載が改訂され、投与速度の上限が拡張された(2021.11.02 PMDA 「オビヌツズマブ(遺伝子組換え)の「使用上の注意」等の改訂について」参照)。

本件医薬品の添付文書改訂に関するタイムラインは以下のとおり。

- 製造販売承認(本件承認)日: 2018年7月2日

- 改定前添付文書がPMDAのウェブサイトに掲載された日: 2018年7月

- 薬価基準収載、販売開始: 2018年8月29日

- 添付文書改訂の基礎となった臨床試験(MO40597試験)実施中: 2020年8月4日

- 本件特許の登録日: 2021年3月30日

- PMDAに対し添付文書改訂の相談: 2021年10月

- 改定後添付文書がPMDAのウェブサイトに掲載された日(「処分を受けた日」と主張): 2021年12月9日

控訴人は以下の点を主張した。

- 本件医薬品の投与速度に関する添付文書の改訂は、当初禁止されていた特定の投与方法(以下「本件投与方法」)が解除されたものであり、製造販売後臨床試験の成績に基づくPMDAの実質的な審査が行われたことから、製造販売承認の一部変更承認の手続きと同等である。

- PMDAによる添付文書改訂相談において、PMDAは行政指導としての「助言」を行うとしても、「助言」に従わない届出を不受理にできるため、規制権限の行使として「助言」は強制力を有する。

- 添付文書の改訂届出がPMDAに受理されなければ、改訂後の添付文書で医薬品を販売できないため、PMDAの受理が製造販売業者の権利義務に直接的な変更を生じさせる。

- 投与速度が添付文書の「用法・用量」に記載されるか、「用法・用量に関連する使用上の注意」に記載されるかによって、特許権の存続期間の延長登録の可否が左右されるのは公平性を欠く。

- 平成23年最判※も、「(改正前)特許法67条2項の政令で定める処分を受けるために特許発明を実施することができなかった期間を回復することを目的とする」としており、延長登録の制度の趣旨に照らし、発明の実施が事実上できなかった期間は回復されるべきである。

※平成23年最判については、2011.04.28ブログ記事「「特許庁長官 v. 武田薬品」 最高裁平成21(行ヒ)326」参照。

2.裁判所の判断

知的財産高等裁判所第3部(以下「裁判所」)は、2025年5月26日、控訴人の請求は理由がないからこれを棄却した原判決は相当であるとして、本件控訴を棄却する判決を言い渡した。

主な判断理由は以下のとおりである。

- 本件承認は、本件医薬品の投与速度(最大許容投与速度)をそもそも対象としていないのであるから、本件投与方法に係る添付文書の改訂が、本件承認の「一部変更」に当たると解する余地はない。添付文書自体は、製造販売の承認の対象とはされていない。承認申請時に提出された添付文書の記載内容に関するPMDAの助言等も必要に応じた行政指導にとどまる。

- 添付文書改訂相談、その後の届出及びPMDAの受理は、それ自体によって製造販売業者の権利・義務に直接的に変更を生じるものではない。本件医薬品を本件投与方法に沿って800mg/時以上の投与速度等で投与することは、添付文書の改訂以前においても、本件承認の下において、法令上禁止されていたものということはできず、添付文書の改訂により、本件投与方法の使用の禁止が解除されたものではないことは明らかである。

- 延長登録の理由となる「処分」に関する特許法施行令2条2号の規定は、度重なる改正を経て整備されてきたところ、特許権の存続期間満了後は何人も自由にその発明を利用できるという特許制度の根幹に鑑み、みだりにその規定を拡張又は類推して解釈すべきではない。

3.コメント

本判決は、改正前特許法67条2項(現・特許法67条4項)に基づく「処分」の解釈について、実務上の重要な線引きを明確にしたものである。特に、「添付文書の改訂」やPMDAによる「助言」が、特許権の存続期間の延長登録の根拠となる「処分」に該当するか否かという点は、製薬企業にとって関心の高い論点である。

控訴人は、PMDAによる「助言」が実質的には一部変更承認と同等の規制的性格を有することを強調したが、裁判所は、添付文書の記載やその改訂が製造販売承認の対象外であることを根拠に、これを行政指導にとどまるものと位置付けた。この判断は、「承認」および「一部変更承認」という法的処分の範囲を厳格に限定するアプローチを取ったものといえる。

実務的には、製造販売承認後に得られた臨床データに基づく用法・用量の変更や添付文書の改訂について、それがいかに実質的な規制的影響を及ぼすとしても、「処分」に該当しなければ延長登録の対象とはならない、という点が改めて確認されたといえる。

また、裁判所は、特許法施行令2条2号に列挙された処分類型について「みだりに拡張又は類推して解釈すべきではない」と明確に述べており、延長登録の適用範囲について限定的かつ形式的な解釈を基本とする姿勢を示した。これは、特許存続期間の延長が「みだりに」拡張してしまえば、存続期間満了を想定していた公衆の自由利用が制限されかねない点を強く意識した判断といえる。

本件は、延長登録の可能性を検討する際に、医薬品の「添付文書改訂」や「行政指導」ベースの事実を延長理由として主張することの限界を示すものであり、制度運用上の慎重な判断を促す重要な判決となったといえるだろう。

なお、仮に添付文書の改訂も「処分」に該当すると解してしまえば、たとえば物質発明に係る特許権についても、添付文書が改訂されるたびにその特許権の存続期間延長登録の機会が発生することになりかねない。これにより、極めて細かい、せん切りのような延長登録が乱立する結果となり、制度運用に著しい混乱を招くおそれがある。

さらに、添付文書の個々の改訂により削除・変更された内容に応じて、延長された特許権が部分的・断片的になり、いわばモザイク状の存続期間と効力範囲を有した延長登録が多数形成される懸念もある。そうなれば、延長された特許権に基づく権利行使の可否を巡る法的予測可能性が著しく低下しかねない。

このような帰結を想像すれば、本判決が示した「添付文書の改訂自体は処分にあたらない」とする判断は、特許権の存続期間の延長登録制度全体の整合性・安定性の観点からも妥当であると評価できよう。

アシスタントたち:

Robot icons created by Freepik – Flaticon; Robot cat icons created by Freepik – Flaticon

コメント