2025年5月27日付の東レ株式会社(以下、「東レ」)のプレスリリース(「経口そう痒症改善剤「レミッチ®」用途特許に関する特許権侵害訴訟の知的財産高等裁判所判決について」)によると、同社が経口そう痒症改善剤「レミッチ® OD錠」に関する用途特許(特許第3531170号、延長登録:特願2017-700154号、特願2017-700310号、以下「本件特許権」、2022年11月存続期間満了)に基づいて提起していた損害賠償請求訴訟において、知財高裁が本日、東レの請求を認める判決を言い渡しました(令和3年(ネ)第10037号)。

2025年5月27日付の東レ株式会社(以下、「東レ」)のプレスリリース(「経口そう痒症改善剤「レミッチ®」用途特許に関する特許権侵害訴訟の知的財産高等裁判所判決について」)によると、同社が経口そう痒症改善剤「レミッチ® OD錠」に関する用途特許(特許第3531170号、延長登録:特願2017-700154号、特願2017-700310号、以下「本件特許権」、2022年11月存続期間満了)に基づいて提起していた損害賠償請求訴訟において、知財高裁が本日、東レの請求を認める判決を言い渡しました(令和3年(ネ)第10037号)。

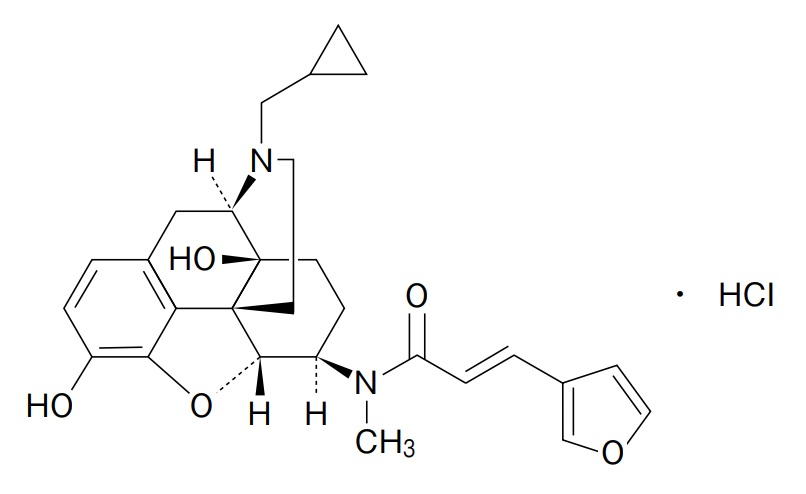

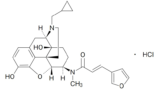

東レは、沢井製薬株式会社(以下「沢井製薬」)および扶桑薬品工業株式会社(以下「扶桑薬品」)が販売する後発医薬品「ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5µg『サワイ』」(以下「沢井製品」)および「ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5µg 『フソー』」(以下「扶桑製品」)について、本件特許権の侵害に基づく損害賠償を請求していました。

今回の知財高裁判決では、沢井製品および扶桑製品の本件特許権存続期間中の製造販売行為が本件特許権を侵害するものと認定され、沢井製薬に対して142億9,093万9,291円、扶桑薬品に対して74億7,287万8,838円の損害賠償および遅延損害金の支払いが命じられました。

原審(東京地裁民事第47部)は、沢井製品および扶桑製品について、「有効成分」がナルフラフィンの「フリー体」ではないことを理由に、本件発明の構成要件を充足せず、均等論も認められないとして、東レの請求を棄却していました(詳細は、2021.06.26ブログ記事「2021.03.30 「東レ v. 沢井製薬・扶桑薬品工業」 東京地裁平成30年(ワ)38504, 平成30年(ワ)39508・・・延長特許権の効力について判断せず。「有効成分」を狭く解釈し、被告ら製剤は非充足。しかし別件審決取消訴訟で知財高裁は広く解釈・・・」参照)。

これに対し、「有効成分」という用語の意義をめぐっては、東レが提起した同特許権に係る延長登録出願拒絶審決および延長登録無効審決の取消訴訟においても争点となり、知財高裁(第2部)は、実質的には効能・効果を生ぜしめる成分はフリー体の「ナルフラフィン」であるから「ナルフラフィン」も本件医薬品の有効成分であると認め、「有効成分」という用語の意義を東京地裁と同様に狭く解釈した特許庁審決を誤りとし、それら審決を全て取り消すという、東レに有利な判決を言い渡していました(詳細は、2021.10.26ブログ記事「レミッチ®用途特許の延長登録に関する審決取消請求事件 最高裁が上告棄却・上告不受理決定したことにより知財高裁の審決取消(延長登録有効)判決が確定」参照)。

さらに、2022年10月7日付の東レのプレスリリースによれば、本判決に先立ち、知財高裁により沢井製品および扶桑製品の製造販売差止仮処分命令も発出されていました(詳しくは、2022.10.13ブログ記事「東レ レミッチ®(ナルフラフィン)用途発明に係る延長特許権侵害訴訟で知財高裁が沢井・扶桑に対して後発医薬品の製造販売差止仮処分命令を発出」参照)。

また、扶桑薬品の2024年3月27日付プレスリリースによると、東レは同社に対する損害賠償請求⾦額を82億2,400万8,843円(および遅延損害⾦)に拡張する「訴えの変更申⽴書」を提出しており、沢井製品に対する請求とあわせて総額で極めて巨額な請求になることが予想されていました(詳細は、2024.03.27ブログ記事「東レ、レミッチ®(ナルフラフィン)用途発明に係る延長特許権侵害訴訟で扶桑薬品工業に対し損害賠償請求金額を82億円に拡張へ」参照)。

なお、本日、本件特許権に係る特許延長登録(特願2017-700154号)の維持審決に対して、沢井製薬が提起していた審決取消訴訟(令和6年(行ケ)第10033号)についても、沢井製薬の請求が棄却され、前記特許延長登録を維持する判決が言い渡されたとのことです。

サワイグループホールディングス株式会社からは、「本判決の内容は当社の主張を著しく無視したものであり、到底容認できるものではありません。このため、判決内容を精査のうえ、速やかに上告を含むあらゆる法的手段を講じる方針」とのコメントが本日発表されています(「当社連結子会社に対する訴訟の判決に関するお知らせ」参照)。

扶桑薬品からは、「控訴審における請求金額の大半を認容する判断がなされたことは誠に遺憾であり、当社のこれまでの主張に照らしあわせると到底承服できかねるものであります。今後の対応につきましては、本判決の内容を早急に精査し、最高裁判所へ上告する準備を進めてまいります。」とのコメントが本日発表されています(「当社に対する特許権侵害差止等請求訴訟(控訴審)の判決に関するお知らせ」参照)。

コメント

2025.06.09 沢井製薬 press release: 上告の提起および上告受理申立てに関するお知らせ

https://www.sawai.co.jp/release/detail/000890.html

2025.06.06 扶桑薬品工業 press release: 上告及び上告受理の申立てに関するお知らせ

https://ssl4.eir-parts.net/doc/4538/tdnet/2636074/00.pdf

2025.06.04 鳥居薬品 press release: 東レ株式会社が 2025 年 5 月 27 日付で公表した経口そう痒症改善剤「レミッチ®」用途特許

に関する特許権侵害訴訟と当社の関係について

https://www.torii.co.jp/release/2025/20250604_2.pdf

「当社は、東レとの間で、本件訴訟における賠償金および遅延損害金の半額について当社が東レから支払いを受けることを合意しております」