1.2025年のノーベル生理学・医学賞

カロリンスカ研究所のノーベル委員会は、2025年のノーベル生理学・医学賞をメアリー・E・ブランコウ(Mary E. Brunkow)、フレッド・ラムズデル(Fred Ramsdell)、および坂口志文(Shimon Sakaguchi)の3氏に授与すると発表しました(2025.10.06 プレスリリース)。

授賞理由は「末梢免疫寛容に関する発見」(“for their discoveries concerning peripheral immune tolerance”)。

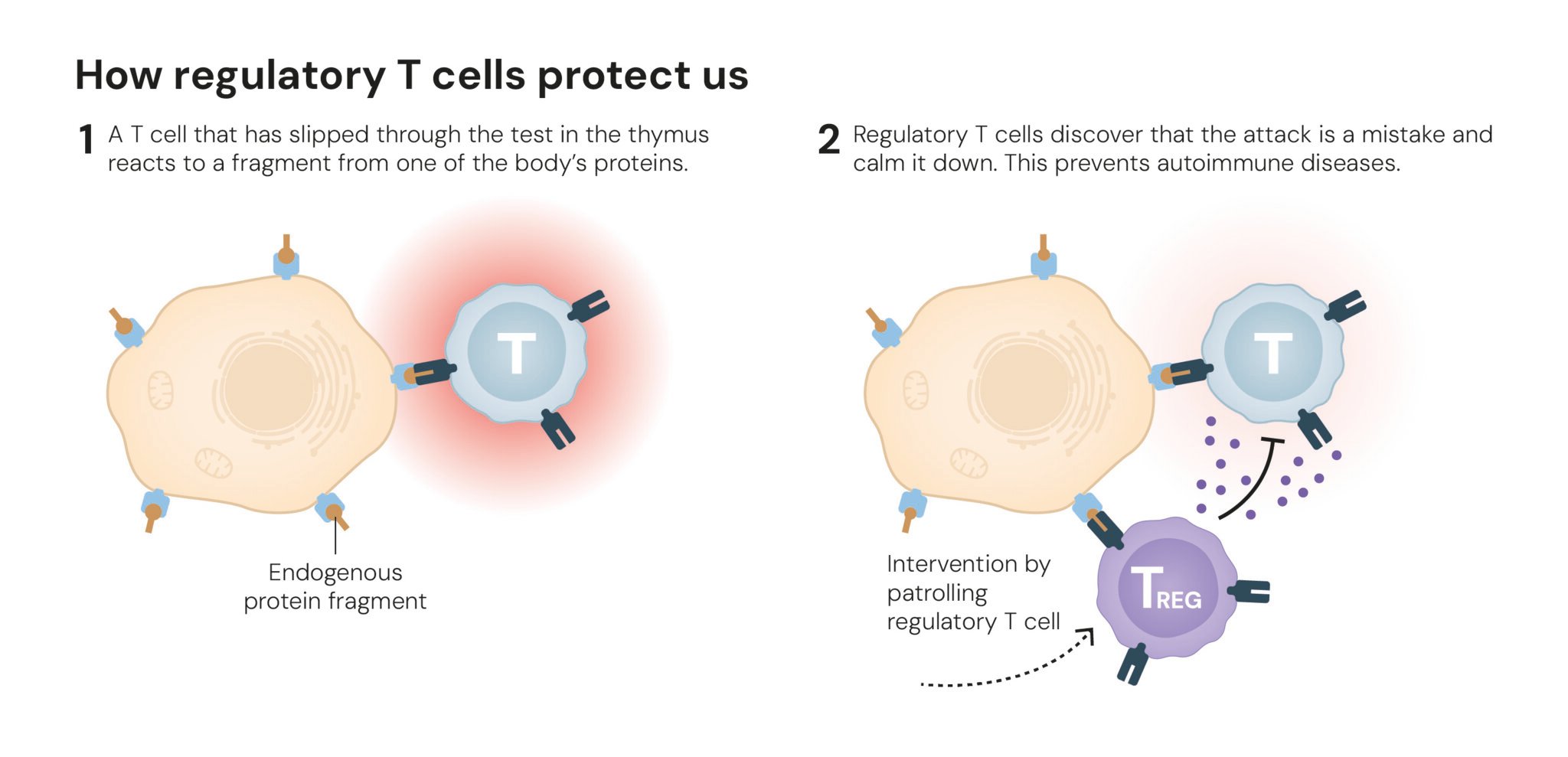

発表によれば、3氏は免疫系の“セキュリティガード”にあたる制御性T細胞(regulatory T cells, Treg)を同定し、免疫の自己制御機構という新たな研究分野の礎を築きました。この発見は現在、自己免疫疾患やがん、さらには幹細胞移植後の合併症などに対する新しい治療法の開発へと結実しつつあります。

特に坂口氏は、免疫寛容の概念を根本から変えた研究者として高く評価されています。

1995年、当時主流であった「有害な免疫細胞は胸腺で除去される(中枢性免疫寛容)」という通説に異を唱え、末梢にも免疫応答を制御する仕組みが存在することを提示。未知の免疫細胞群(後に「制御性T細胞(regulatory T cells, Tregs)」と命名)を発見し、免疫系が自己を攻撃しない理由を説明する道を切り拓きました。

その後、2003年には、ブランコウ氏とラムズデル氏が発見したFoxp3遺伝子がTregの発達と機能を司ることを明らかにし、免疫寛容の分子的基盤を確立しました。

🎉坂口志文先生、受賞おめでとうございます!

2.坂口志文氏の日本特許出願

J-PlatPatで「坂口志文」を発明者欄で検索(論理式: [‘坂口?志文’/IN]*[‘坂口?志文’/BI])したところ、国内で少なくとも32件の特許出願/特許が確認されました。

その共同出願人・共有権者をたどると、坂口氏がどの企業と研究連携を行ってきたかを垣間見ることができます。

企業が共同出願人または共有特許権者に名を連ねる例は次のとおりです(一部抜粋):

- 特許第4984160号(年金不納による抹消):東京大学、京都大学、中外製薬、ペルセウスプロテオミクス

- 特開2008-278814号(未審査請求によるみなし取下):京都大学、医学生物学研究所

- 特開2010-252743号(拒絶査定):東京大学、新潟大学、ペルセウスプロテオミクス

- 特開2010-252761号(未審査請求によるみなし取下):京都大学、アステラス製薬

- 特許6894702号(存続期間満了日は2035年5月13日):大阪大学、中外製薬

- 特許6429237号(存続期間満了日は2035年4月14日):京都大学、京都府公立大学、アークレイ

- 特開2017-143784号(未審査請求によるみなし取下):大阪大学、塩野義製薬

- 特許7572025号(存続期間満了日は2037年12月27日):リバーセル

- 特許6501171号、特許6557827号、特許6656565号、特許6712701号(存続期間満了日は2038年3月28日):大阪大学、塩野義製薬

- 特許6894086号、特許7452818号(存続期間満了日は2039年12月27日)、特開2024-059872号(審査中):大阪大学、塩野義製薬

- 特許7142846号、特許7385227号(存続期間満了日は2038年1月30日):京都大学、アステラス製薬

- 特許7477127号(存続期間満了日は2042年6月24日)、特開2024-099585号(審査中):大阪大学、中外製薬

- 特許7572755号(存続期間満了日は2042年11月22日)、特開2025-004140号(登録査定):レグセル

- 特開2025-016812号(未審査請求によるみなし取下):レグセル

👉 坂口氏は塩野義製薬、中外製薬、アステラス製薬といった日本の主要製薬企業と共同出願を行っていることがわかりますね

3.共同出願から見た坂口氏と製薬企業とのコラボレーション

では、塩野義製薬、中外製薬、アステラス製薬の出願内容や公表資料を眺めてみましょう。

(1)塩野義製薬

塩野義製薬は、2025年10月7日付プレスリリースにて坂口氏の受賞を祝福(2025.10.07 塩野義製薬 press release: 大阪大学 免疫学フロンティア研究センター 特任教授 坂口志文 博士 ノーベル生理学・医学賞受賞のお祝い)。

同社は2014年、大阪大学の最先端医療イノベーションセンター(CoMIT)内に共同研究講座を開設し、坂口氏の指導のもと腫瘍免疫およびTreg研究を推進しています。

その成果として、腫瘍浸潤Tregに特異的に発現する分子CCR8を新たに同定。

この成果をもとに、CCR8を標的とする抗体医薬「S-531011」のがん領域でのPhase 1b/2試験を実施中と公表しています。

大阪大学との共有特許の例:

特許6501171号の請求項1では、抗CCR8抗体と抗PD-1/PD-L1抗体の併用による癌治療用医薬が記載されています。また特許6894086号は、特定配列を有する抗CCR8抗体に関する発明です。

S-531011との直接的な対応関係は不明ですが、同一研究領域に属すると考えられます。

制御性T細胞に焦点を当てた新規抗体医薬の成功に期待!

(2)中外製薬

中外製薬も坂口氏の受賞を祝し、コメントを公表しました( 現在、ホームページ上から削除されているようです)。

同社は2016年、大阪大学IFReC(免疫学フロンティア研究センター)と10年間の包括連携契約を締結(2016.05.19 中外製薬 press release: 大阪大学と中外製薬の包括連携契約締結のお知らせ)。以前から坂口氏との共同研究を行っており、免疫学分野での革新的新薬創出を目指しています。

共同研究の成果として、FoxP3を制御する新たなメカニズムを発見した論文が2025年3月にNature誌に掲載されました(2025.03.28 中外製薬 press release: 大阪大学免疫学フロンティア研究センターとの共同研究による制御性 T 細胞に関する研究成果が Nature 誌に掲載; 2025.05.08 中外製薬ホームページ: 「制御性T細胞」をつくる・増やす-中外製薬と大阪大学免疫学フロンティア研究センターの共同研究チームが挑む細胞療法の可能性)。

大阪大学との共有特許の例:

特許6894702号では、免疫応答を抑制する細胞を標的とする二重特異性抗体が開示されています。

この抗体は、CTLA4、TIM3、LAG3といった分子が表面に発現している免疫応答を抑制する機能を有する細胞を標的とし、がん治療への応用を意図するものです。

特許7477127号は、特定配列を有する抗CTLA-4抗体に関する発明。Foxp3が関与する制御性T細胞の機能を踏まえた抗CTLA-4抗体開発の流れに位置づけられます。

今後も新たな共同出願の公開が続くことが予想されます!

(3)アステラス製薬

京都大学との共有特許:

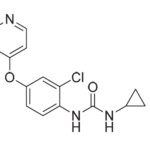

特許7142846号は、CDK8/19阻害活性を有する新規化合物に関するもので、これらがT細胞にFoxp3を誘導しTregを形成することを明らかにしています。Treg細胞療法などへの応用可能性も示唆されています。

特許7385227号は、CDK8/19のsiRNAによるFoxp3誘導剤を対象としています。

京都大学のプレスリリース(2019年10月30日: 制御性T細胞を誘導し、炎症を抑える化合物を発見―制御性T細胞の誘導による治療の実現に繋がる誘導制御メカニズムを解明―)によると、これらはAS2863619として知られる化合物に対応し、試薬としても市販されています。

ただし、アステラスの現行パイプラインには関連開発品は掲載されていません。

4.まとめ

坂口志文氏のノーベル賞受賞は、基礎免疫学の知見がいかに産業応用へ展開しているか、期待されているかを示す象徴的な出来事でもあります。

Treg研究の発見は、

- 塩野義製薬:抗CCR8抗体の臨床応用へ

- 中外製薬:二重特異性抗体と抗腫瘍効果の高い抗CTLA-4抗体の可能性へ

- アステラス製薬:CDK阻害によるTreg誘導薬の創製へ

といった形で、各社の開発戦略にも大きな影響を与えています。

アカデミアの研究成果が、企業との協働を通じてどのように医薬品開発の知的基盤へと変換されていくのか。坂口氏が共同発明者となっているこれら共有特許群は、その過程を象徴する好例といえるでしょう。その成果が結実し、社会に還元されることは本当に素晴らしいことです。

改めて、坂口志文先生、そして共同研究に携わるすべての方々に、心よりお祝いを申し上げます。

コメント