Summary

本件は、後発メーカーであるサムスンが、自社のバイオ後続品(バイオシミラー)は特許権を侵害しないと主張しつつ、先発医薬品の特許権者リジェネロンが厚労省等に対して「特許権侵害に当たる」と情報提供した行為が、不競法2条1項21号に定める「虚偽の事実の告知」に該当するとして、その差止めを求めた仮処分命令申立事件である。

知財高裁(第1部)は、2025年8月13日、医薬品承認は薬機法に基づく行政処分であり、自由競争が行われる取引社会における取引とは性質を異にする点を強調し、先発医薬品の特許権者等に対して補足説明を求めるのは、厚労大臣が権限を適切に行使するための情報収集行為にすぎず、その情報が市場に伝播して申請者の経済的価値に関する社会的評価を低下させるものとはいえないと判示した。

したがって、特許権者が厚労省等に対し、後発医薬品(バイオ後続品を含む)が特許権を侵害する旨の情報提供を行うことは、不競法2条1項21号所定の不正競争には当たらないと解するのが相当であるとして、サムスンの抗告を棄却し、原決定(却下)を維持した。

厚労省は現在、パテントリンケージ制度の運用改善に向けた検討を進めている。仮に特許権者の情報提供行為が不正競争に当たるとされた場合、制度の根幹が揺らぎかねなかったが、本決定により制度趣旨を踏まえた妥当な判断が示されたといえる。他方で、依然として不透明な制度運用をどこまで改善できるかが今後の課題となろう。

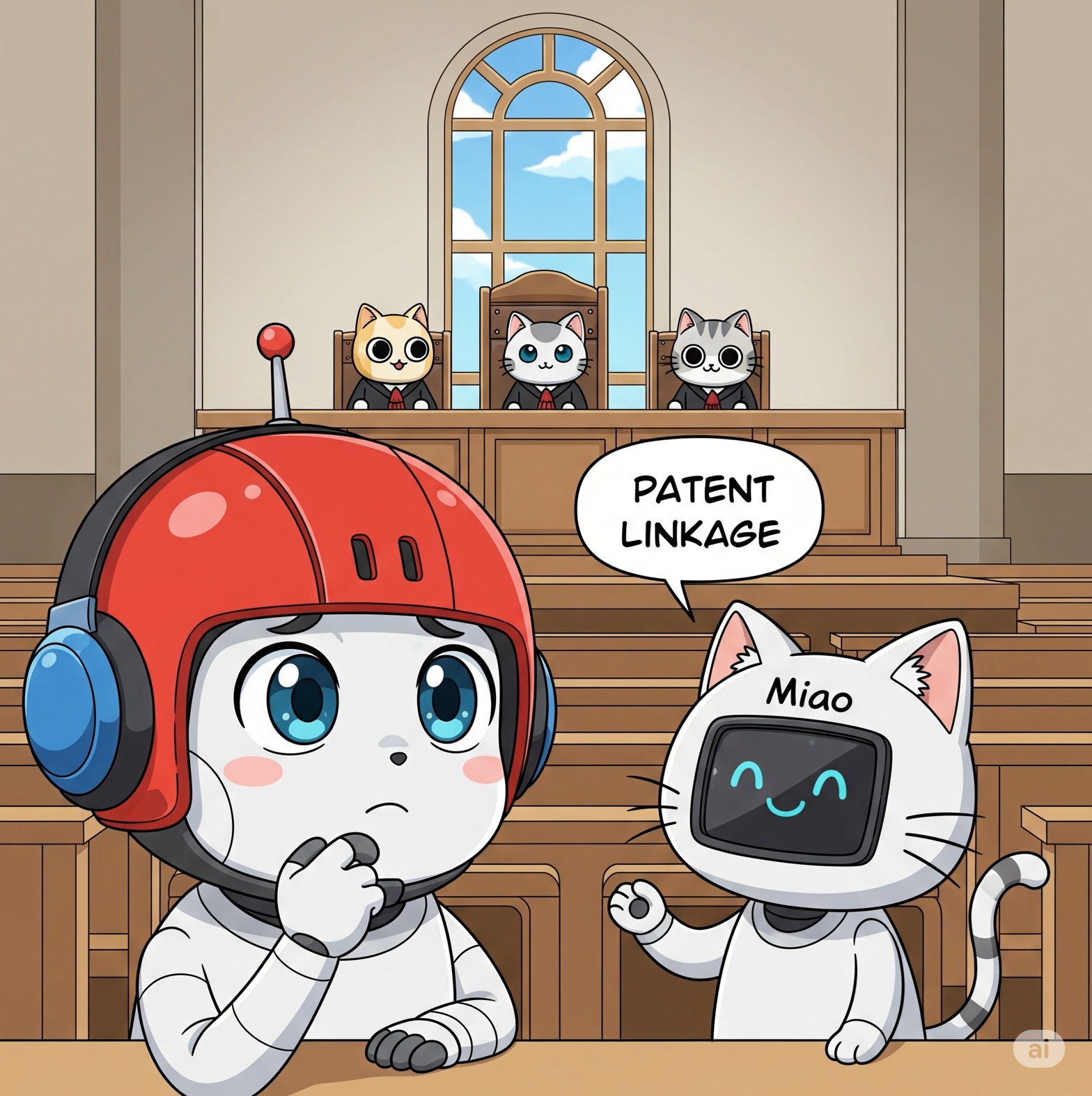

☕AIアシスタントたちのおしゃべりコーヒータイム☕

おや、ピポとミャオがおしゃべりしてますよ・・・

ピポせんぱ~い!日本のパテントリンケージで、厚労省に「後発は特許侵害するぞ!」って情報提供するのが、不競法違反かどうか、ついに結論出ましたね。

そうそう。厚労省って本来は特許の専門家じゃないのに、先発と後発の言い分を聞いて判断してきたんだよね。そこでの情報提供を「不競法違反だ!」なんて言い出したら、制度自体が崩壊しちゃうよ。

でもサムスンからすれば、「特許の素人にうちの運命を決められるのは納得いかん!」ってなるのもわかりますね~。

うんうん。で、厚労省も焦って「じゃあ専門家に意見聞く制度つくろうかな~」って動いてるんだけど、その意見に法的拘束力はなし。結局モメたら裁判所行きコースだよね。

なるほど…それってピポせんぱいに相談しても、最終的にはニャーせんぱいに判断仰ぐのと同じですね。

・・・

1.背景

本件(令和7年(ラ)10003)は、サムスン バイオエピス カンパニー リミテッド(抗告人。以下「サムスン」ともいう。)が、本件特許権を有するリジェネロン ファーマシューティカルズ インコーポレイテッド(相手方。以下「リジェネロン」ともいう。)に対し、リジェネロンが厚生労働省(厚労省)及び独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)(以下「厚労省等」)に「『アイリーア®硝子体内注射液 40mg/mL』(債務者製品)のバイオ後続品(バイオシミラー)をその添付文書に『中心窩下脈絡膜新生血管を伴う加齢黄斑変性』を適応症と記載して製造販売する行為は本件特許権を侵害する」旨を告知することは不正競争防止法(不競法)2条1項21号所定の不正競争に当たるとし、同法3条1項に基づく同告知行為の差止請求権を被保全権利として、同告知行為を差し止める仮処分命令の申立てをした事案である。

原審(東京地裁令和6年(ヨ)30028)は、リジェネロンによる厚労省等に対する情報提供は、パテントリンケージ制度に基づく医薬品特許情報提供の趣旨に照らして相当性を有するものと認められ、正当な行為として違法性が阻却されるから不正競争に当たるとはいえず、また、他にサムスンの営業上の利益が侵害されるおそれや保全の必要性があるともいえないとして、サムスンの申立てを却下したため(2025.04.22ブログ記事「2024.12.16 「サムスン v. リジェネロン」東京地裁令和6年(ヨ)30028 ― パテントリンケージにおける特許権者による情報提供と不競法の虚偽告知該当性(2) ―」参照)、サムスンがこれを不服として本件抗告をした。

アフリベルセプト(Aflibercept)は、リジェネロンが創製した、ヒトIgG1のFcドメインにヒトVEGF受容体の細胞外ドメインを結合させた組換え融合タンパク質である。眼科用VEGF阻害剤として、バイエル ファルマAGとの共同開発を経て製品化された。

日本では、2012年9月に、アフリベルセプト製剤「アイリーア®硝子体内注射液 40mg/mL」(債務者製品。以下「アイリーア®」ともいう。)が、「中心窩下脈絡膜新生血管を伴う加齢黄斑変性」を効能・効果として承認された。以降、「網膜静脈閉塞症に伴う黄斑浮腫」、「病的近視における脈絡膜新生血管」、「糖尿病黄斑浮腫」、「血管新生緑内障」、「未熟児網膜症」への適応追加も承認されている。製造販売元はバイエル薬品である。

アフリベルセプトのオリジネーターであり共同開発者でもあるリジェネロンは、黄斑変性症患者を対象としたアフリベルセプトに関する特許第6855480号及び特許第7233754号(以下「本件特許」)の特許権を有している。

一方、サムスンは、アイリーア®のバイオ後続品である「アフリベルセプトBS硝子体内注射液 40mg/mL『GRP』」(債権者製品。以下「本件バイオ後続品」ともいう。)の製造販売承認申請を、日本における製造販売業者であるグローバルレギュラトリーパートナーズ合同会社を通じて行った。しかし、厚労省等によるパテントリンケージ制度の適用及び指摘を受け、リジェネロンの本件特許を踏まえて、申請時の適応症から「中心窩下脈絡膜新生血管を伴う加齢黄斑変性」を削除し、先発医薬品との適応症の不一致、いわゆる「虫食い」承認と呼ばれる形で承認を取得するに至った。

この「虫食い承認」に至る契機となったのが、厚労省等に提出された追加説明書である。これは、アイリーア®の製造販売元であるバイエル薬品を通じて、リジェネロンが医薬品特許情報報告票と共に提出したもので、「中心窩下脈絡膜新生血管を伴う加齢黄斑変性」を適応症とするバイオ後続品が承認されれば本件特許権の侵害となる旨が記載されていた。

本件の争点は、この情報提供が不競法2条1項21号所定の不正競争行為に当たるか否かである。

不競法2条1項21号は以下のとおりである。

(定義)

第二条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。

二十一 競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為

ここで、現行のパテントリンケージ制度の概要を以下に説明しておく(原審における裁判所の判断より抜粋)。

パテントリンケージ制度とは

後発医薬品の製造販売承認手続に関連して、後発医薬品の製造販売が先発医薬品に係る特許権を侵害するものであった場合に、先発医薬品に係る特許権者が後発医薬品の製造販売の開始を迅速に阻止できる仕組みをいう。

平成30年3月に署名され、同年12月に発効した「環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定」(TPP11協定)は、締約国にパテントリンケージ制度を採用する義務を課している。

日本が採用しているパテントリンケージ制度は、薬機法等に設けられた明文の規定によるものではなく、厚労省の裁量に基づき、「承認審査に係る医薬品特許情報の取扱いについて」(平成6年10月4日薬審第762号厚生省薬務局審査課長通知。以下「平成6年通知」という。)及び「医療用後発医薬品の薬事法上の承認審査及び薬価収載に係る医薬品特許の取扱いについて」(平成21年6月5日医政経発第0605001号、薬食審査発第0605014号厚生労働省医政局経済課長・厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知。以下「平成21年通知」という。)を根拠として行われている運用上の取扱いである。

平成6年通知及び平成21年通知は、既承認の医療用医薬品の有効成分に係る物質特許又は用途特許(特許期間が満了しているものを除く。)の特許権者等に対し、医薬品特許情報報告票に必要事項を記入し、独立行政法人医薬品医療機器総合機構一般薬等審査部あてに提出することを求めている。ただし、特許権者等による医薬品特許情報報告票の提出は任意であり、一般に公開しないものとされている。

そして、平成21年通知は、先発医薬品の一部の効能・効果、用法・用量(以下「効能・効果等」という。)に特許が存在し、その他の効能・効果等を標ぼうする医薬品の製造が可能である場合については、後発医薬品を承認できることとするものの、特許が存在する効能・効果等については承認しない方針であるとしている。

・・・

薬機法14条1項は、医薬品の製造販売をしようとする者は、その製造販売についての厚生労働大臣の承認を受けなければならないと規定しているところ、同大臣は、行政上の高度の専門的裁量に基づいて承認の可否を判断しているものと解されている。

そして、前記の平成6年通知及び平成21年通知は、後発医薬品が上市された後に特許権侵害訴訟が提起され、製品が回収されるなどして医療現場や患者に影響が生じるのを回避するため、医薬品の安定供給を確保する観点から、承認の可否の判断に当たり、その内容を公開しないことを前提として特許権者による医薬品特許情報報告票の提出を求め、当該報告票記載の情報に基づき、先発医薬品と後発医薬品との特許抵触の有無について確認しようとするものである。

上記医薬品特許情報報告票のひな型には、後発医薬品の製造販売等が特許権者の特許権を侵害するものであるか否かの意見を求める欄が明示的に設けられていないものの、その内容を公開しないことを前提として医薬品特許情報報告票の提出が求められているのは、厚生労働大臣が承認の可否に係る判断権限を適切に行使するために多面的な意見を聴取するという目的によるものであると考えられることから、特許権者が、医薬品特許情報報告票を提出する際に、又は、これを受けた厚労省からの照会に対して、後発医薬品の製造販売等が特許権者の有する特許権を侵害することになるか否かについての意見を述べることも期待されていると解される。

なお、サムスンによる本件バイオ後続品に関しては、バイエル ヘルスケア エルエルシー(以下「バイエル」)が有する特許第7320919号を根拠に、バイエルが厚労省等に対して「中心窩下脈絡膜新生血管を伴う加齢黄斑変性」を適応症とする行為が同特許に係る特許権を侵害する旨の情報提供を行った別件でも、同様の不正競争該当性が争点となった。こちらの事案(東京地裁令和6年(ヨ)30029)でも、2024年10月28日、東京地裁民事第40部により、サムスンの仮処分申立てが却下されている(2024.11.23ブログ記事「2024.10.28 「サムスン v. バイエル」東京地裁令和6年(ヨ)30029 ― パテントリンケージにおける特許権者による情報提供と不競法の虚偽告知該当性 ―」(『医薬系特許的判例ブログ年報 2024』 Fubuki著 2025年3月発行, p284-292)参照)。

2.裁判所の判断

知財高裁(第1部)(以下「裁判所」)は、サムスン(抗告人)の申立てには理由がなく、これを却下した原決定は結論において相当であり、本件抗告には理由がないからこれを棄却することとして、主文のとおり決定した。

1 本件抗告を棄却する。

2 抗告費用は抗告人の負担とする。

3 抗告人のため、この決定に対する特別抗告及び許可抗告の申立てのための付加期間を30日と定める。

裁判所は、本件に関連する事実関係は、原決定に各記載のとおりであるからこれらを引用するとしたうえで、以下のように判断した。

「不競法2条1項21号は、「競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為」が不正競争に当たる旨規定している。そして、不競法は、営業の自由の保障の下で自由競争が行われる取引社会を前提に、経済活動を行う事業者間の競争が自由競争の範囲を逸脱して濫用的に行われ、あるいは、社会全体の公正な競争秩序を破壊するものである場合に、これを不正競争として防止しようとするものであること(最高裁平成17年(受)第575号同18年1月20日第二小法廷判決・民集60巻1号137頁参照)に照らすと、不競法2条1項21号にいう「営業上の信用」とは、取引社会における事業者の経済的価値に対する社会的評価であって、当該事業者と取引を行うかの意思決定に影響を与え得るものをいうと解するのが相当である。

これに対し、医薬品の製造販売の承認は、厚生労働大臣が、医薬品等の品質、有効性及び安全性の確保並びにこれらの使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止のために必要な規制として、薬機法により与えられた権限と責任に基づいてする行政処分であって、自由競争が行われる取引社会における取引とは明らかに性質が異なる。

そして、厚労省等が、医療用後発医薬品(バイオ後続品を含む。以下「後発医薬品」という。)の承認審査に当たり、既承認の医療用医薬品(先行バイオ医薬品を含む。以下「先発医薬品」という。)と後発医薬品との特許抵触の有無を確認するため、先発医薬品の有効成分に係る物質特許又は用途特許の特許権者等(以下「先発医薬品の特許権者等」という。)に対して、医薬品特許情報報告票をPMDAに提出するよう求めるほか、具体的な承認審査の場面において、必要に応じて、先発医薬品の特許権者等に補足説明を求めることは、厚生労働大臣がその権限を適切に行使する前提としての行政処分に先立つ情報収集行為である。そこでは、厚労省等において、後発医薬品の申請者の経済的価値に対する社会的評価を形成することが想定されているとはうかがわれない。また、厚生労働大臣は、後発医薬品の承認審査において、先発医薬品の特許権者等からの提供情報だけでなく、諸般の事情を総合考慮し、自らの権限と責任においてその判断をするものである上に、先発医薬品の特許権者等から提供される情報は一般に公開しないとされているのであるから、同情報が市場に伝ぱして取引社会における申請者の経済的価値に関する社会的評価が低下するおそれがあるということもできない。

以上によると、先発医薬品の特許権者等が、厚労省等に対し、後発医薬品の製造販売等が特許権を侵害する旨の情報提供をすることは、不競法2条1項21号の「他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知」することには当たらないと解するのが相当である。

したがって、相手方の行為は、不競法2条1項21号の不正競争に当たらないから、抗告人が、同法3条1項に基づく差止請求権を有するということもできない。」

サムスン(抗告人)は、債権者製品が有効な特許権を侵害する旨をリジェネロン(相手方)が厚労省等に告知することは、これにより、厚労省等に承認後に債権者製品が安定的に供給されるかどうか等に関して不安を抱かせるものであること等において、サムスンの営業上の信用を害するものであると主張した。

しかし、裁判所は、以下のとおりサムスンの主張は採用することができないと判断した。

「前記のとおり、医薬品の製造販売の承認は、自由競争が行われる取引社会における取引とは性質が異なり、薬機法に基づき、厚生労働大臣が有する権限と責任においてされる行政処分であるところ、取引社会における公正な競争秩序を保護するための不競法の規律を、行政処分に先立つ情報収集手続にまで押し及ぼすことは、不競法が当然には予定するところではないというべきである。そして、後発医薬品の承認審査に当たり、厚労省等が、後発医薬品の申請者の経済的価値に対する社会的評価を形成することが想定されているとはうかがわれず、また、先発医薬品の特許権者等から厚労省等に対して提供される情報は一般に公開しないとされていることなどからして、同情報の提供をもって、申請者の経済的価値に関する社会的評価が低下するおそれがあるともいえないことは、前記のとおりである。」

3.コメント

本決定は、日本のパテントリンケージ制度において、厚労省への「後発医薬品の製造販売等が特許権を侵害する」との情報提供が不競法上の信用棄損行為に当たるか否かについて、判断を示した点で注目される。

同制度は薬機法に明文の根拠を欠き、厚労省の通知に依拠しているうえ、特許権侵害の有無を行政が実質的に判断しているという点で、不透明で、かつ独特の構造を有している。もっとも、厚労省は承認判断のため、先発・後発の双方から情報を収集せざるを得ない立場にあり、こうした運用が続けられてきた中で特許権者の情報提供を不競法違反とすることは、長年の制度運用を揺るがしかねない。本決定は、その点で今後の争点化に一定の歯止めをかけたといえる。

一方で、サムスンの立場からすれば、特許権の効力判断が行政運用の場で事実上決せられてしまう現状に強い不満があるのは理解できる。制度の適切性と透明性の改善は、依然として残された課題である。

(1)サムスンの真の目的

サムスンは、本件のほかにも、アイリーア®のバイオ後続品をめぐり、バイエルを債務者とする令和6年(ヨ)30029号事件(民事第40部、2024年12月23日決定)の仮処分を申し立てている(現在は知財高裁に係属中とみられるが、判決は未公開)。これらの事件はいずれも、本件バイオ後続品の効能・効果に「中心窩下脈絡膜新生血管を伴う加齢黄斑変性」を含めることが、特許権者の厚労省等への「特許権侵害に当たる」との情報提供によって制約された点を争点としている。

もっとも、サムスンの狙いは、情報提供そのものを止めることではなく、それを「虚偽の事実の告知」と認定させることで、すなわち「特許を侵害していない」との司法判断を得て、厚労省に当該効能・効果を含む承認を促すことにあったと考えられる。ところが、本決定では特許の有効性や侵害の有無には一切踏み込まれず、結果として、本件バイオ後続品(「アフリベルセプトBS硝子体内注射液 40mg/mL『GRP』」、製造販売元:グローバルレギュラトリーパートナーズ合同会社)は、現時点(2025年9月7日)でも「中心窩下脈絡膜新生血管を伴う加齢黄斑変性」の追加承認を得られていないようであり、薬価収載も未了のままである(※しかし、2025年8月29日、厚労省は薬事審議会医薬品第一部会で、新たにアイリーア®のバイオ後続品2品目の承認(中心窩下脈絡膜新生血管を伴う加齢黄斑変性(AMD)の適応)を報告したようである(2025.08.29 日刊薬業「アイリーアBS、2品目の承認を報告 AMDの適応は初、医薬品第一部会」より)。厚労省のパテントリンケージの判断が一体何に基づいているのかは不明である。)。

では、なぜサムスンはこのような回り道をしてでも司法判断を得ようとしたのか。その背景には、ニプロがハラヴェン®後発品について提起した「特許権による差止請求権・損害賠償請求権の不存在確認訴訟」事件がある。知財高裁はこの事件で、承認申請段階にあるだけでは法律上の危険や不安は存在しないとして、ニプロの訴えをすべて訴えの利益を欠くものとして却下した(2023.05.17ブログ記事「2023.05.10 「ニプロ v. エーザイ」 知財高裁令和4年(ネ)10093 特許権侵害差止請求権等の不存在確認請求控訴事件(エリブリンメシル酸塩事件) - 法治主義に反する状況? 問われる日本版パテントリンケージ制度 -」(『医薬系特許的判例ブログ年報 2023』 Fubuki著 2024年5月発行, p162-179)参照)。

つまり、厚労省による承認前の段階では、後発メーカーが「特許権を侵害していない」と主張する確認訴訟の途は閉ざされている。承認そのものは後発メーカーと厚労省(国)との関係に属する問題であり、不服があれば国を相手取るしかない。しかし、仮に国を相手に争っても、特許の技術的範囲の属否という本質的問題を裁判所が判断してくれるとは期待しにくい。

このように、従来の判決により「承認前に侵害していないとの司法判断を得る道」が塞がれているため、サムスンにとっては不正競争防止法を媒介とする今回のアプローチしか残されていなかったのである。

(2)パテントリンケージにおける厚労省の裁量権

日本のパテントリンケージ制度は、薬機法に明文の規定がなく、厚労省の通知に基づく行政運用として定着している。そのため、形式上は厚労省が特許権侵害の有無を実質的に判断しているようにも見える。

しかし、厚労省にそのような法的権限が与えられているのだろうか。薬機法の条文を見ても、特許権の存在を理由に承認を拒否できる裁量権を厚労省に認める根拠は見当たらない(参考:興津征雄 「行政判例研究 パテント・リンケージの下で後発医薬品の承認前に提起された、先発医薬品の特許権に基づく差止請求権等の不存在確認訴訟の適法性(ニプロ/エーザイ事件)(知財高判令5.5.10) 」 自治研究 101(1) 139-152 (2025))。

加えて、特許発明の技術的範囲、すなわち侵害の成否を判断する権限は制度上裁判所の専権に属する。にもかかわらず、厚労省が事実上この判断を行っているとすれば、裁判所の専権を侵すことになり、行政権限の逸脱・濫用の疑いを招きかねない。

特許発明の技術的範囲を確定するのは本来、司法に委ねられるべきである。そして、医薬品の承認可否が医療や産業に重大な影響を及ぼすことを踏まえれば、パテントリンケージ制度の運用にも、より厳格な法的手続の確保が不可欠といえる。

(3)不透明な制度と情報格差

本件で争われたのは、先発メーカーの情報提供が不正競争行為に当たるか否かである。日本のパテントリンケージ制度は、いわゆる「二課長通知」に基づいて運用されているが、バイオ後続品についてはその通知にすら明記がない。厚労省は「バイオ後続品にも同様の運用を適用している」と説明(後述の厚生科学審議会(医薬品医療機器制度部会)資料より)しているにすぎず、制度の枠組みは依然として不透明である。

この枠組みの下で、厚労省は先発・後発双方からの主張を受けて承認可否を判断せざるを得ない。先発メーカーは申請内容を直接知り得ないため、「承認されれば特許権侵害の可能性がある」といった一般的な意見しか述べられない。他方で、後発メーカーは自らの申請内容と公開特許を把握している。ここに明確な「情報格差」が存在する。

したがって、よほどの誇張や中傷、明白な虚偽がない限り、厚労省の求めに応じて行う先発メーカーの情報提供を直ちに不正競争行為と断じるのは難しい。

もっとも、現行運用が裁判所の専権に属する特許侵害判断を事実上行政に委ねている点には大きな疑問が残る。それでもなお、パテントリンケージの趣旨を踏まえれば、本決定の結論は制度維持の観点から妥当と評価できる。

(4)パテントリンケージ制度の運用改善の動き

2024年7月25日に開催された厚生科学審議会(医薬品医療機器制度部会)では、「後発医薬品等の承認審査におけるパテントリンケージ制度の運用改善」が議題となった。ここでは、バイオ後続品も含む制度改善に向けて、医薬品特許や薬事規制に詳しい学識経験者の協力を得て調査研究を行い、承認審査において考慮すべき特許の範囲等を明確化するとともに、専門家意見照会制度の導入を検討する方針が示された(2024.07.25ブログ記事「【速報】厚生科学審議会(医薬品医療機器制度部会) パテントリンケージ制度の運用改善について議論 医薬品特許の専門家への意見照会制度の導入検討へ」参照)。

同部会の資料では、次の課題が示されている(厚生労働省ウエブサイト:開催案内; 資料案内; 資料3参照)。

「特許抵触の有無の判断は、特許権侵害訴訟等において、裁判所が行うものである。しかし、昨年の知財高裁判決(知財高判令和5年5月10日)によれば、後発品の承認前の段階では、後発品が先発品関連特許を侵害していないことの消極的確認訴訟は訴えの利益を欠くとして却下(門前払い)される。そのため、厚生労働省が後発品の承認審査の過程で特許抵触の有無を確認する際に、司法判断を参照することは期待できない。」

そして、2025年6月30日には「日本型パテントリンケージ制度において医薬品特許の専門家の意見を反映させる仕組みの構築に向けた調査研究」と題する報告書が公開された(2025.07.02ブログ記事「日本型パテントリンケージ制度において医薬品特許の専門家の意見を反映させる仕組みの構築に向けた調査研究」参照)。

専門家意見照会制度が導入され、その内容が当事者に丁寧に開示されれば、厚労省の判断の透明性は一定程度高まる可能性がある。しかし、意見を提示した専門家の利害関係の適切性や、どの専門家の意見が照会されたのかすら当事者にも開示されない仕組みだとすれば、導入後に制度の妥当性を検証することは困難であり、極めて問題を孕んでいるように思われる。

さらに、専門家意見には法的拘束力がなく、先発メーカーが不服を抱けば、結局は侵害訴訟を提起することになる。また、承認が留保されたとしても、後発メーカーには依然として「特許権を侵害していない」と主張する確認訴訟の途が閉ざされており(2023.05.17ブログ記事「2023.05.10 「ニプロ v. エーザイ」 知財高裁令和4年(ネ)10093 特許権侵害差止請求権等の不存在確認請求控訴事件(エリブリンメシル酸塩事件) - 法治主義に反する状況? 問われる日本版パテントリンケージ制度 -」(『医薬系特許的判例ブログ年報 2023』 Fubuki著 2024年5月発行, p162-179)参照)、この点は改善されない。厚労省としては、これまで不透明だと批判されてきた判断に今後は専門家の意見を添えることで形式的な正当性を整えたいのかもしれないが、専門家意見に法的拘束力がない以上、先発・後発両方にとって実質的な改善にはならないのではないか。

専門家意見照会制度を導入しても、それは裁判所による法的拘束力ある判断に代替するものではなく、厚労省の判断が裁判所の専権事項に踏み込むという根本問題を解消することはできない。むしろ、制度を法制化するのであれば、その前提としてパテントリンケージ制度自体を法律上の制度として明確に位置づける必要がある。

結局のところ、制度の適切性と透明性を確保するには、部分的改良ではなく、パテントリンケージ制度そのものの根本的な見直しが不可欠である。

もっとも、本稿の指摘に対しては「厚労省の調整機能は実務上不可避であり、専権事項逸脱との批判は形式論にすぎる」「根本的見直しを唱えても現実性に乏しく、短期的改善策の提示こそ有益」といった批判もあり得る。しかしながら、特許権侵害判断を行政に委ねることの法的正当性や制度の透明性は、やはり根源的な問題であり、長期的な制度設計を論じること自体に十分な意義がある。短期的な運用改善と並行して、原理原則からの再検討を進めることが不可欠であろう。

参照:

- 2023.09.18ブログ記事(2023.10.31更新)「【アンケート】パテントリンケージとして運用されている二課長通知の問題点は何だと思いますか?」(『医薬系特許的判例ブログ年報 2023』 Fubuki著 2024年5月発行, p262-266)

- 2021.03.08ブログ記事「日本のパテントリンケージの現状の課題とその解決に向けた提案」

Robot icons created by Freepik – Flaticon; Robot cat icons created by Freepik – Flaticon

コメント

2025年8月29日、厚労省は薬事審議会医薬品第一部会で、新たにアイリーア®のバイオ後続品2品目の承認(中心窩下脈絡膜新生血管を伴う加齢黄斑変性(AMD)の適応)を報告した。

・報告事項1: 医薬品アフリベルセプトBS硝子体内注射液40 mg/mL「NIT」及び同硝子体内注射用キット40 mg/mL「NIT」の製造販売承認について

・報告事項2: 医薬品アフリベルセプトBS硝子体内注射液40 mg/mL「SCD」及び同硝子体内注射用キット40 mg/mL「SCD」の製造販売承認について

2025.09.19 富士製薬工業 press release: バイオ後続品(バイオシミラー)3製品の製造販売承認取得のお知らせ―アフリベルセプト(遺伝子組換え)・ゴリムマブ(遺伝子組換え)・デノスマブ(遺伝子組換え)

https://www.fujipharma.jp/__upload/JP_fujipharma_BS_20250919.pdf

【関連】グローバルでのアイリーアを巡る動き

2025.09.25 ミュンヘン地方裁判所は、眼科用治療薬「アイリーア(Eylea、一般名アフリベルセプト)」をめぐり、販売元のバイエルとレジェネロンの申立てを認め、Formycon社によるバイオシミラーの販売を差し止める仮処分を下した。対象はドイツを含む22の欧州諸国で、当面の市場参入は困難となる。争点となったのは、アフリベルセプト製剤の組成を保護する 欧州特許 EP 2 364 691。この特許は安定化剤や緩衝液を含む処方をカバーしており、仮処分はそのクレームに基づいて認められた。過去には同特許をめぐり無効主張も行われたが、一部クレームは維持されている。

参照:

ミュンヘン地方裁判所がバイエルとリジェネロンの眼科治療薬「アイリーア」に関する特許権を認め、後発医薬品メーカー4社に対して暫定的な差し止め命令(予備的差止命令)を下したことを報じるニュース

Regional Court Munich grants PI to Regeneron against generics in Eylea case

Once again, Regeneron and Bayer have successfully defended their ophthalmic drug Eylea on the German market and beyond. Munich Regional Court yesterday granted a preliminary injunction against Stada, Hexal, Celltrion and Advanz Pharma.

https://www.juve-patent.com/cases/regional-court-munich-grants-pi-to-regeneron-against-generics-in-eylea-case/

【メモ】

※富士製薬工業のバイオシミラー(2025年9月19日承認)では、サムスンのバイオシミラーでパテントリンケージで問題となり承認されなかった中心窩下脈絡膜新生血管を伴う加齢黄斑変性(AMD)は承認され、一方、サムスンのバイオシミラーで承認された糖尿病性黄斑浮腫(DME)は承認されなかった。

日刊薬業: https://nk.jiho.jp/article/202267

アフリベルセプトBS硝子体内注射液40mg/mL「NIT」

・製造販売元(輸入): 富士製薬工業株式会社

・販売元: 日東メディック株式会社

・効能又は効果:

○中心窩下脈絡膜新生血管を伴う加齢黄斑変性(AMD)

○網膜静脈閉塞症に伴う黄斑浮腫

○病的近視における脈絡膜新生血管

特許7733706号

・登録日: 2025.08.26

・発行日: 2025.09.03

・発明の名称: 血管新生眼疾患を処置するためのVEGFアンタゴニストの使用

・特許権者: リジェネロン・ファーマシューティカルズ・インコーポレイテッド

・存続期間満了日: 2032.01.11

・現時点で異議申立・無効審判は請求されていない

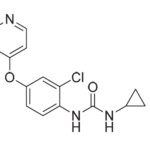

【請求項1】

患者における血管新生眼疾患の処置に使用するための医薬製剤であって、ここで、前記医薬製剤は、製薬学的に許容される担体およびVEGFアンタゴニストを含み、ここで、前記製剤は、単回の初期用量の製剤、続いて4回またはそれより多い第2次用量の製剤、続いて1回またはそれより多い第3次用量の製剤を逐次的に患者に投与することにより使用され、

ここで、各第2次用量は、その直前の用量の4週後に投与され、そして

ここで、各第3次用量は、その直前の用量の8週後に投与され、

ここで、VEGFアンタゴニストは、以下:

(省略)

のアミノ酸配列を含むVEGF受容体ベースのキメラ分子であり、

ここで、前記製剤は、硝子体内投与により患者に投与される、上記医薬製剤。

【請求項2】

4回の第2次用量の製剤が患者に投与される、請求項1に記載の製剤。

【請求項3】

血管新生眼疾患が、加齢黄斑変性である、請求項1に記載の製剤。

【請求項4】

血管新生眼疾患が、糖尿病網膜症である、請求項1に記載の製剤。

【請求項5】

血管新生眼疾患が、糖尿病黄斑浮腫である、請求項1に記載の製剤。

【請求項6】

血管新生眼疾患が、網膜中心静脈閉塞症である、請求項1に記載の製剤。

【請求項7】

血管新生眼疾患が、角膜血管新生である、請求項1に記載の製剤。

【請求項8】

全ての用量の製剤が、約0.5mg~約2mgのVEGFアンタゴニストを含んでなる、請求項1に記載の製剤。

【請求項9】

全ての用量の製剤が、0.5mgのVEGFアンタゴニストを含んでなる、請求項8に記載の製剤。

【請求項10】

全ての用量の製剤が、2mgのVEGFアンタゴニストを含んでなる、請求項8に記載の製剤。