Summary

本件は、5-アミノレブリン酸リン酸塩に関する被告(neo ALA)の特許に対し、原告(東亜産業)が無効審判を請求したところ、特許庁がその請求を不成立とする審決をしたため、これを不服として提起された審決取消訴訟である。

2025年10月8日、知財高裁は、引用文献(甲1)から5-アミノレブリン酸リン酸塩(本件発明)を引用発明として認定することはできないと判断し、取消事由(新規性判断の誤り)には理由がないとして、原告の請求を棄却した。

特許法29条1項3号にいう「刊行物」に新規の化学物質(物の発明)が開示されているといえるかについて示された判断基準は、従来の知財高裁判決と整合的である。

☕AIアシスタントたちのおしゃべりコーヒータイム☕

おや、ピポとミャオがおしゃべりしてますよ・・・

ピポ先輩〜。「5-ALAリン酸塩」の判決、出ましたね。

うむ。

「5-ALAリン酸塩」を水に溶かしたら「5-ALAリン酸塩」の水溶液ですよね?

うむ。

で、その溶液って、「5-ALA」と「リン酸」のイオンが水分子の中で仲良く泳いでいる状態ですよね。

うむ。

じゃあ、「5-ALA塩酸塩」を「リン酸緩衝生理食塩水」に溶解したら…やっぱり、「5-ALA」と「リン酸」のイオンが水分子の中で仲良く泳いでいる状態ですよね。

うむ。

…ということは、それって「5-ALAリン酸塩」の水溶液とも言えるんじゃないですか?

うむ?

1.背景

本件(知財高裁令和7(行ケ)10009)は、発明の名称を「5-アミノレブリン酸リン酸塩、その製造方法および用途」とする被告(neo ALA株式会社)の特許(特許第4417865号)に対し、原告(株式会社東亜産業)が無効審判を請求したところ、特許庁がその請求を不成立とする審決をしたため、原告がこれを不服としてその取消しを求めた訴訟である。

この特許を巡っては、すでに前件訴訟(知財高裁令和4年(行ケ)10091、無効2021-800078号)が存在し、当時も同様に「刊行物に新規化学物質の発明が記載されているといえるか」が争点となった。前件で原告の請求はいずれの審級でも退けられ、審決は確定している(詳しくは、2023.04.15ブログ記事「2023.03.22 「東亜産業 v. neo ALA」 知財高裁令和4年(行ケ)10091(5-アミノレブリン酸リン酸塩事件) - 刊行物に新規化学物質の発明が記載されているといえるか(引用発明の適格性)の判断基準 -」(『医薬系特許的判例ブログ年報 2023』 Fubuki著 2024年5月発行, p85-105)参照)。

その後、原告は再度、同一の請求項1の発明について無効審判(無効2024-800030号)を請求したが、特許庁は再び請求不成立の審決を行い、本件訴訟に至った。

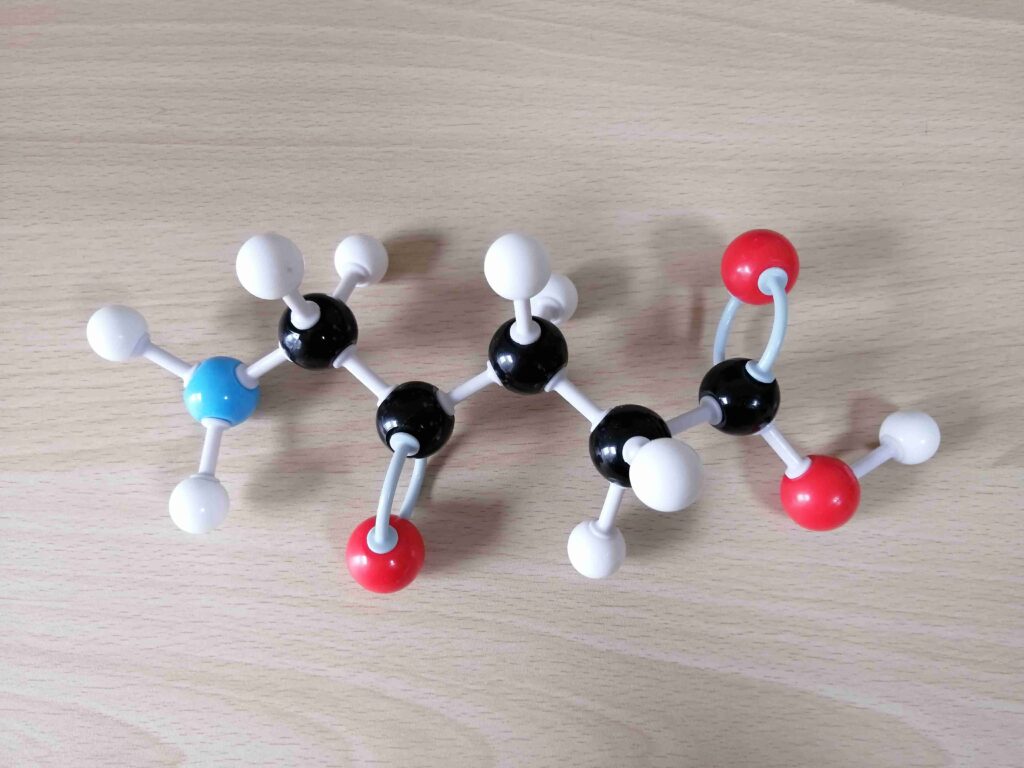

請求項1(本件発明)は以下のとおりである。

HOCOCH2CH2COCH2NH2・HOP(O)(OR1)n(OH)2-n (1)

(式中、R1は、水素原子又は炭素数1~18のアルキル基を示し;nは0~2の整数を示す。)で表される5-アミノレブリン酸リン酸塩。

2.裁判所の判断

知財高裁第3部(以下、「裁判所」)は、 本件発明は甲1発明とは同一でなく、特許法29条1項3号に該当しないと判断し、原告の請求を棄却した。

1 原告の請求を棄却する。

2 訴訟費用は、原告の負担とする。

裁判所は、本件発明は「5-アミノレブリン酸リン酸塩」であるのに対し、甲1発明は「5-アミノレブリン酸塩酸塩を、リン酸緩衝生理食塩水に0~50mMの濃度で溶解した溶液」であるという相違点(相違点1’)を認定し、これは実質的な相違点であるとした。

裁判所は、特許法29条1項3号の「刊行物に記載された発明」に該当するための一般的基準を次のように示した。

「特許法29条1項は、同項3号の「特許出願前に・・・頒布された刊行物に記載された発明」については特許を受けることができないと規定するものであるところ、上記「刊行物」に「物の発明」が記載されているというためには、同刊行物に当該物の発明の構成が開示されていることを要することはいうまでもないが、発明が技術的思想の創作であること(同法2条1項参照)にかんがみれば、当該刊行物に接した当業者が、思考や試行錯誤等の創作能力を発揮するまでもなく、特許出願時の技術常識に基づいてその技術的思想を実施し得る程度に、当該発明の技術的思想が開示されていることを要するものというべきである。」

さらに、対象が新規の化学物質である場合には、

「刊行物にその技術的思想が開示されているというためには、一般に、当該物質の構成が開示されていることに止まらず、その製造方法を理解し得る程度の記載があることを要するというべきである。そして、刊行物に製造方法を理解し得る程度の記載がない場合には、当該刊行物に接した当業者が、思考や試行錯誤等の創作能力を発揮するまでもなく、特許出願時の技術常識に基づいてその製造方法その他の入手方法を見いだすことができることが必要であるというべきである。」

とした。

これを踏まえ、甲1には5-アミノレブリン酸リン酸塩の製造や入手方法に関する記載はなく、文言上も「5-アミノレブリン酸リン酸塩」は登場しないことから、引用発明として認定できないとした。

「甲1には、「水溶液の形態である5-アミノレブリン酸リン酸塩」すなわち「水溶液中に5-アミノレブリン酸とリン酸をイオンの状態で含んでなる形態にある5-アミノレブリン酸リン酸塩」を含め、5-アミノレブリン酸リン酸塩という化合物を製造し、この化合物を得ることについての記載はなく、そもそも「5-アミノレブリン酸リン酸塩」の文言も存在しない。

また、5-アミノレブリン酸はアミノ酸の一種であるところ、アミノ酸の塩酸塩を、リン酸緩衝生理食塩水のようなリン酸イオンを含む水溶液と混合することによって、アミノ酸のリン酸塩を製造することができるということが、本件優先日当時の技術常識であったとも認められず、その他、5-アミノレブリン酸リン酸塩の製造方法が技術常識であったと認めるに足りる証拠はない。

そうすると、甲1発明の溶液について、本件優先日当時、これが「5-アミノレブリン酸イオンとリン酸イオンを含む水溶液」であって、5-アミノレブリン酸とリン酸がいずれもイオンの状態で水溶液中に含まれていることは、当業者が認識できたとしても、そのことをもって、甲1の記載に接した当業者が、思考や試行錯誤等の創作能力を発揮するまでもなく、本件優先日当時の技術常識に基づいてその技術的思想を実施し得る程度に、甲1において、「水溶液中に5-アミノレブリン酸とリン酸をイオンの状態で含んでなる5-アミノレブリン酸リン酸塩」という、「5-アミノレブリン酸リン酸塩」なる化合物に係る発明の技術的思想が開示されているということはできない。

3.コメント

(1)化学物質の引例適格

本判決が示した上記判断枠組みは、化学物質の発明を引用発明として認定する際の知財高裁の従来の立場と整合する。

特に、「製造方法の理解可能性」または「当業者による容易な入手可能性」を要件とする考え方は、医薬分野の新規化合物特許の新規性・進歩性判断における実務的指標として定着しつつある(詳細は、ブログ記事「記載要件/引例適格/データは必要か」参照)。

前件訴訟(知財高裁令和4年(行ケ)10091)でも、本件発明についての新規性が争われており、化学物質の引例適格に関連して思いつくままの雑感を、2023.04.15ブログ記事「2023.03.22 「東亜産業 v. neo ALA」 知財高裁令和4年(行ケ)10091(5-アミノレブリン酸リン酸塩事件) - 刊行物に新規化学物質の発明が記載されているといえるか(引用発明の適格性)の判断基準 -」((『医薬系特許的判例ブログ年報 2023』 Fubuki著 2024年5月発行, p85-105))に詳細に述べているので参照されたい。

(2)水溶液中の“存在”をどう見るか ― 化合物の認識と発明の同一性

原告は、「本件特許の特許請求の範囲の請求項3は、『水溶液の形態である請求項1又は2記載の5-アミノレブリン酸リン酸塩。』であり、請求項1(及び請求項2)を引用する請求項であって、かつ、請求項1に係る発明の構成を『水溶液の形態であるもの』に限定しているから、本件発明は、請求項3に記載された『水溶液の形態であるもの』を当然に含む」と主張した。

原告は、「本件特許の特許請求の範囲の請求項3は、『水溶液の形態である請求項1又は2記載の5-アミノレブリン酸リン酸塩。』であり、請求項1(及び請求項2)を引用する請求項であって、かつ、請求項1に係る発明の構成を『水溶液の形態であるもの』に限定しているから、本件発明は、請求項3に記載された『水溶液の形態であるもの』を当然に含む」と主張した。

裁判所も、請求項1およびその従属項である請求項3の記載に照らせば、当業者は「5-アミノレブリン酸リン酸塩」には固体(結晶)形態のみならず、「水溶液中において5-アミノレブリン酸とリン酸がイオンの状態で共存する形態」も含まれると理解するとした。この点では、裁判所は原告と一定の理解を共有している。

しかし同時に、当業者が溶液中で5-アミノレブリン酸とリン酸がイオンとして共存すると認識できたとしても、それを新たな化合物としての「5-アミノレブリン酸リン酸塩」の存在を理解したことにはならないと判断した。

このように、本件の中心的争点は、刊行物中に記載された水溶液中において「5-アミノレブリン酸リン酸塩」が構成として存在し、当業者がその製造を実施可能と認識できるか否かにあった。

水溶液中における化学種の状態認識が化合物発明の成立性そのものを左右した点は、医薬化学分野では必ずしも多くは見られない類型である。もっとも、類似の論点として、水溶液中におけるオキサリプラチンの分解により生成したシュウ酸が、緩衝剤としての「シュウ酸」に該当するかが新規性判断で問題となった事件(2017.04.17ブログ記事「2017.03.08 「ホスピーラ v. デビオファーム」 知財高裁平成27年(行ケ)10167」参照)が挙げられる。ただし、同事件では最終的に新規性の判断自体には踏み込まれていない。

さらに、水溶液中の化学種の認識という観点からは、「内在同一」の問題とも接点を有する。

仮に、甲1に記載された水溶液中に「5-アミノレブリン酸とリン酸がイオンの状態で共存する形態にある5-アミノレブリン酸リン酸塩」(すなわち本件発明の技術的思想)が内在していたと立証できた場合、裁判所は新規性をどのように判断しただろうか。水溶液中に本件発明に相当する構造が物理化学的に内在していたといえる場合に、新規性が否定され得るかという「内在同一」の問題を想起させる(内在同一の問題については、2022.07.27ブログ記事「「内在同一の問題」 -製薬・バイオテクノロジー分野における新たな科学的発見と公衆衛生との間で揺れる特許保護のジレンマ-」参照)。

もっとも、本件で裁判所は「当業者により構成も製法も認識できる開示が必要である」との立場を明確に示しており、物理化学的な内在があったとしても、当業者の認識可能性を欠く限り新規性を否定しないという枠組みを採用しているように思われる。ただし、将来的に分光分析手法や分子動力学シミュレーション技術の進展により、溶液中の一時的なイオン対や中間錯体が安定化構造として当然のように実証されるようになれば、こうした「認識可能性」と「内在同一」の境界が再び問い直される余地もあるだろう。

(3)5-アミノレブリン酸とそのリン酸塩を巡る特許紛争

5-アミノレブリン酸(5-ALA)は、生体内のアミノ酸であり、プロトポルフィリンIXを経てヘムへと変換される。腫瘍細胞で選択的にプロトポルフィリンIXが蓄積する性質を利用し、わが国では5-ALA塩酸塩を有効成分とする体内診断用医薬品が承認されている。

一方、5-ALAリン酸塩については、東亜産業、ネオファーマジャパン(現KIYAN PHARMA株式会社)、SBIグループなどがサプリメント・化粧品用途で事業展開しており、これらの企業間で特許紛争が発生していた(詳細は、2023.04.15ブログ記事「2023.03.22 「東亜産業 v. neo ALA」 知財高裁令和4年(行ケ)10091(5-アミノレブリン酸リン酸塩事件) - 刊行物に新規化学物質の発明が記載されているといえるか(引用発明の適格性)の判断基準 -」((『医薬系特許的判例ブログ年報 2023』 Fubuki著 2024年5月発行, p85-105))参照)。

その後、neo ALAが、東亜産業による製品の製造、譲渡等が特許権の侵害に当たると主張して、東亜産業に対し、その差止め等を求めた特許権侵害差止請求事件で、2024年3月27日、知財高裁は、neo ALAの請求を全部認容した原判決は相当であり、東亜産業による控訴は理由がないからこれを棄却することとし、また、原審の認容した差止め及び廃棄請求について仮執行宣言を付した(2024.04.20ブログ記事「2024.03.27 「東亜産業 v. neo ALA」 知財高裁令和5年(ネ)10086 ― 控訴棄却判決、差止め及び廃棄請求について仮執行宣言(5-アミノレブリン酸リン酸塩事件) ―」(『医薬系特許的判例ブログ年報 2024』 Fubuki著 2025年3月発行, p152-159)参照)。

本件特許権の存続期間は2025年2月25日に満了している。

Robot icons created by Freepik – Flaticon; Robot cat icons created by Freepik – Flaticon

コメント